上了一周国际蒙台梭利协会AMI的培训课,刚刚适应下来,是时候跟大家分享一下这一周的收获。

国际蒙台梭利协会,简称AMI,是1929年蒙特梭利自己创办的,总部在荷兰,世界各地有分部,目前是世界最权威的蒙特梭利机构。

大家一开始可能对AMI比较感兴趣,之前在各种留言中,也看到很多人问,所以,我简单的给大家介绍一下。

我在杭州接受蒙台梭利AMI的培训,针对的是6-12岁的主教课程。

个人选择蒙台梭利AMI课程的目的:

希望更系统的了解蒙台梭利理论,并去研究它。同时,为我的课程设计助一臂之力。

AMI的主教培训是最严格的。

这个上之前已经有过心理准备。但是,事实确实如此,课程安排的非常紧,还有配套作业。大家通过记笔记、讨论、实践活动来进行。

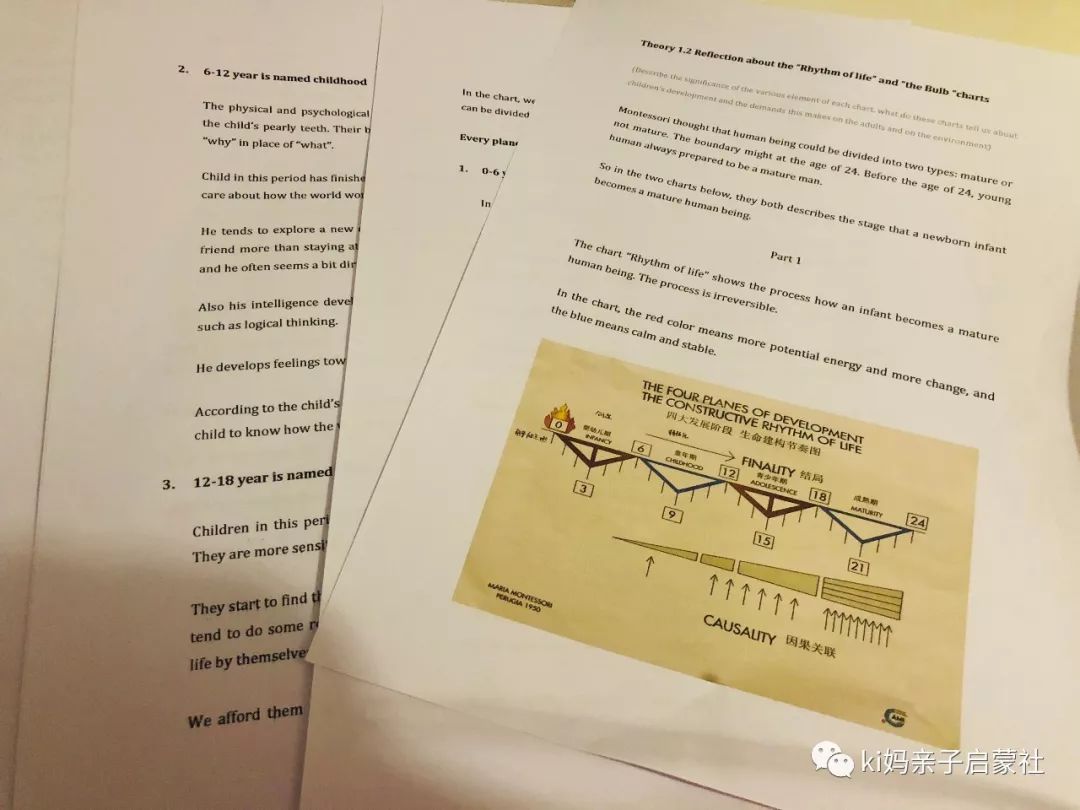

下图是做的其中的一期作业,关于四大发展阶段的。下次会专门出一期跟大家分享四大发展阶段。

我基本每天7点开车去,就投入到紧张的学习中,中午只有一个小时的休息时间,包含吃饭,晚上回来还有作业。据说,这只是刚刚开始,正式的主教课,内容就更多。

但是,这些又让我对AMI以及蒙式产生了好感。只有严格的培训,才能产出优质的师资。

因为课堂规定,不能拍照片,不能用手机,所以,我课间拍了几张,大家稍微感受下氛围。

未培训之前,对于蒙台梭利的初印象

家里有几套蒙台梭利的书籍,但是也是随手翻翻,没有非常系统的去读。对蒙台梭利真正产生兴趣的,是关于蒙台梭利中的数学启蒙。

当时,kiki4岁半,对数和量一直不能一一对应,我找解决方法,接触到了蒙台梭利,从此才真正开始试图了解她。

对一种理念好还是不好,我都是带着审慎的态度。之前有朋友问我关于蒙式理念如何?我说我并不了解,不能给出评价。而当我进入到蒙式培训的这一周中,我发现我之前从各种渠道获取的关于蒙式的看法,都是有偏差的。

以后,我也会通过自己的观察,更详细客观的向大家介绍蒙式的种种。

蒙台梭利是谁?

打破个人认知的一些新理念,我会总结一些重点和大家一起分享。蒙台梭利的理念如何形成的,和她的教育经历、实践经历是分不开的,所以,我简要的介绍一下。

蒙台梭利出生于1870年的意大利,那个时代,基本只有男孩才能上学,也有极少数的女孩被送入学校,蒙台梭利就是其中的一位。

从小到大,她一直是一个学霸的角色,而且是个理工科学霸,她的数学、自然科学都非常厉害。

那时,女孩上学一般被要求毕业之后做老师,但是蒙台梭利当时就很排斥做老师,大概说过类似于“一辈子不想做老师”的话。

蒙台梭利大学学了生物学,后来她对医学非常敢兴趣,决定学医科。但是,当时欧洲保守社会对“女子学习”是非常排斥,蒙台梭利的父亲是个保守派,更是激烈反对。但是,蒙台梭利尽了最大的努力,排除万难,最后终于入读罗马大学医学院。

作为医学院唯一的女学生,被男同学们嘲笑孤立,被认为是医学院的耻辱。只能一个人独自在尸体解剖室解剖。

但是这一切,她扛了下来,最后成为了意大利的第一位医学女博士。

所以,我们可以看到年轻的蒙台梭利,就是思想独立、敢于追求理想,意志力很强的女性。

毕业之后,任职于罗马一家精神病院,诊治身心缺陷儿童,开始着手研究低能儿童的教育方法。在此后的几年,她一直以研究儿童教育为重心,同时支持女权运动,后来又回罗马大学修学哲学,普通教育学、实验心理学和教育人类学,以扩大和加深自己的理论基础,研究教育正常儿童的方法。

但是真正开始蒙台梭利事业的是,1907年,罗马第一家儿童之家的建立,那年,她37岁。

所以,这里我们可以看到蒙台梭利做教育背后,强大的科学理论的支撑,以及她对儿童教育事业的极度热情。至于1907年之后,她做了什么?就是我们蒙台梭利培训的一部分,后面会不定期跟大家分享。

培训一周,哪些认知被颠覆?

培训第一周,认知被颠覆的一些主要观点,跟大家分享。

这些观点,我认为是最重要,但是恰恰大家都没有概念的一些观念。

不可否认,也许我们不能把孩子都送到蒙台梭利学校,但是,它的很多理念是非常适合父母去了解的。

1、神奇的人类倾向性。

万物皆有灵。世界的运转和秩序,是依靠所有生命共同的努力。人类虽然取得了巨大的进步,但是他依旧是世界的一员。人类的生命依然遵循自然界的普遍发展规律,那就是发展成为成熟的个体,并适应环境。

这种发展规律怎么传递到人类个体身上呢?蒙台梭利把这个称为人类倾向,是一种本能,按现在的说法,就好像是基因或者内存条一样,婴儿一出生,就已经标配了。

例如,人类倾向有:

探索、秩序、定位、群居、自我完美、工作、使用手、抽象、沟通、动作、重复、专注等。

人类生存之初,茹毛饮血,为了满足基本需求,诸如食物、衣服、住所,并且适应生存环境,他们开始慢慢有了解决这些问题的办法,比如探索、群居、工作、沟通等等。

这些也作为人类族群的历史记忆,植入基因库,慢慢成为了个体人的倾向性行为,这也属于进化论的一部分。

人类倾向是帮助人自然发展成为一个成熟的个体,并不断适应变化的环境。

人类倾向是蒙台梭利理论的基础。只有理解了这个,你才能去理解蒙台梭利0-6岁的儿童教育理念。

2、0-3岁的孩子真的只有弱小吗?

传统观念,都认为3岁前的孩子,能懂什么?他们还不是都要靠父母去保护,去教。

所以,传统观念是不相信孩子是有能力自我成长的,所以才有幼儿期,父母帮助孩子代劳一切。

但是,蒙台梭利的观念很颠覆,放到现在,对我也是一种冲击。

蒙台梭利认为0-3岁的婴儿,看似弱小,却拥有整个生命历程中最强大的潜能。

举个例子:一个孩子,差不多3岁的时候,就可以掌握母语的基础,基本可以自由表达。但是对于一个成人,我们学再多年,也无法像孩子习得母语那样轻松习得一门语言。

究竟是什么让孩子可以那么轻松,不费吹灰之力,就能掌握一门语言?

再比如,孩子出生下来头都不能转动,到1岁多的时候,已经能学会走路。这是婴儿取得的一个重大的成功,但是被成人忽视。语言和行走,绝对不是只靠父母教会的,而是儿童生命自发的历程,一切都是自然生命水到渠成的结果。

就像种子发芽,毛毛虫蜕变成蝶,人类的婴儿一出生便携带了生命的原力,婴儿的发展已经有他自己的轨迹。

但是为什么很多动物一出生就能跑能跳,能适应环境,但是人类的婴儿却非常虚弱甚至不能移动?

蒙台梭利认为,人类婴儿出生携带的是潜能,一种适应环境的潜能。因为人类社会非常复杂,人类社会一直在变,所以孩子的潜能是要适应目前的社会。(这个观点打动了我:这种适应需要婴儿更多的观察和学习)

3、吸收性心智,0-6岁孩子的成长秘诀

到底是什么让孩子能够取得如此大的进步?之前说过的人类倾向,这时候派用场了。

人类倾向也可以被认为是一种人类本能,比如人类有探索的倾向,那么0-6岁的孩子,就自带探索的倾向,他对什么都很好奇,想去探索。这种本能是不需要你引导的,他自然而然的生存本能。

比如秩序,你会发现0-6岁的孩子,有秩序敏感期,她对秩序非常执着,希望一切都是各就各位,一旦秩序被打乱,他可能就会哭闹。

所以,人类倾向引导着孩子成长的方向,而孩子的“吸收性心智”推动着孩子往这些个方向发展。

蒙台梭利认为,0-6岁的孩子是吸收性心智。这种心智只存在于人类的0-6岁这段生命之初。

a 、0-3岁的孩子是无意识的吸收性心智。(这里的年龄只是一个初步的划分,每个孩子的成长阶段不同)

这个阶段的孩子,全盘接受周围环境的信息,就像是一个照相机,完全吸收环境的一切,不管好的还是坏的。而且是无意识性的,一般你给他什么,他就玩什么,还不会去挑选。而这个过程,孩子是完全不知疲倦,非常轻松的。

比如孩子吸收母语,他会吸收母语的发音、说话人的表情、动作等等。

再比如,1岁多的孩子学走路,如果大人不加干扰,给予适当的辅助,孩子可以连续走上2公里。这个阶段的孩子是完全不知疲倦的努力的自我成长,去适应未来的环境。

b、3-6岁的孩子是有意识的吸收性心智。

我们都知道内存运转是非常耗能量的。蒙台梭利也是类似的观点,而且他有一张0-6岁的神经元数量的表,0-3岁的神经元数量和连接是越来越多,但是到4岁就下降了。

(这里补充一点,蒙台梭利的理论都来源于实践观察和公认的科学理论,是严谨的理论,这里我都省略了,大家感兴趣就去看书,我只是一个概览,帮助没有时间的朋友,也能轻松get到蒙氏的精髓)

这就说明了,大脑开始清理一部分内存。因为0-3岁孩子是完全吸收环境,所以,4岁开始,他开始有选择的吸收环境。姑且认为是脑容量的需求,但是,也确实是成长的必须。

这个时候,人类倾向通过我们熟知的敏感期来引导孩子。敏感期就像是黑暗里的一道光,指向哪里,孩子就专注在哪里。

比如人类倾向于秩序,那么孩子出现了秩序敏感期,开始这方面的探索和尝试。敏感期的出现,就是为了让孩子使0-3岁掌握的技能更加精细化,可以被认为使一种巩固的阶段。

4、孩子0-6岁,父母应该做什么?

这里就非常重要的一点。我们可以看到,0-6岁的孩子完全可以自我成长,自我完善。那么父母应该怎么做呢?

用蒙台梭利非常有名的一句话,就是“追随孩子”。

成人应该给孩子提供一个有准备的环境。

但是说到这一点的时候,我就想到了,就目前我们的社会现实来讲,孩子更缺的是一个机会。

比如自己拿筷子尝试吃饭,我们却一定要追着喂饭,也许是怀疑孩子不能自己吃饭,也许是因为孩子自己吃饭会把米饭撒的到处都是。在我们决定不给孩子这个机会的时候,我们也成为了孩子成长道路上一道的障碍。

以上才是第一步,给孩子一个机会,然后才会有更深入的给孩子提供有准备的环境,后面我会继续分享。

因为时间关系,我不能一次写太多,后面还有很多内容想跟大家一起分享,对AMI感兴趣的也可以留言,对蒙台梭利有疑问的,也可以跟ki妈微信交流:maoerhutong。

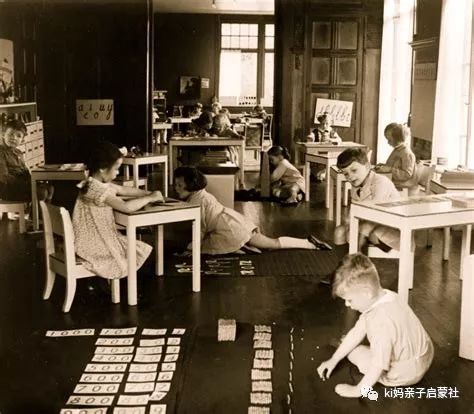

接受AMI 的培训确实能够获得更全面、系统的蒙氏教学理念,曾参观过浙江省级机关武林门幼儿园,那些孩子们的独立性、自主性真的比普通幼儿园的要好~

照片里看到了我的大马老师😁