最近一直在思考,在家里给孩子做亲子主题启蒙的意义。

我想绝对不是让孩子多学一点知识。

知识是学不完的,如果奔着这个目标出发,那得有多累,而且通常越往后越焦虑,孩子的时间有限,学的东西也越来越多。

所以,目标很重要,她是我们行为的依据。

那么我为什么要在家里给孩子主题启蒙?现在总结起来,应该有以下几点:

-

给孩子的好奇心提供好的发展空间。

孩子一旦表示对某件事情有好奇心,家庭可以提供一定物质和时间支持,

帮助他探索的更深入。

-

增强孩子的观察能力、分析能力、动手能力、批判性思维

这个也是后续的重点,如何通过游戏的设计帮助孩子拓展这部分的能力,我工作的重中之重。

-

之前的内容,非常注重孩子的观察敏锐度和动手能力,后续会相应增加分析能力和思维能力的考量。

-

-

增强孩子的表达能力和词汇储备,为阅读、自主学习做准备。

这项是新增加的,以前没有在主题游戏中体现。但是在ki妈国际艺术统整课程心得1中,我介绍了美国学校的情况,以及最近对美国学校教育的关注,发现,学校对孩子这方面的引导是非常关注的。

后续会在主题游戏中有更多的设计考量。kiki马上要大班了,所以,她的中文阅读、识字这块正式启动。

-

培养孩子的学科兴趣

这项是和学校教育接轨的,对学科有兴趣的孩子,以后也会在课堂上,对所学的课程有更多的思考。

-

锻炼孩子的抗挫折力

这项单独提出来,因为非常重要,后续也会跟大家在孩子的逆商上面多分享。主题游戏的动手环节,有一部分就有试探孩子的抗挫折力。

-

营造一个探究式爱学习的家庭氛围,增进亲子沟通和亲密感。

-

通过主题游戏,给予孩子更多人文社科哲学的思考。

获取知识的目的最终还是用于社会生活、造福于人。这点虽然放于最后,却是非常重要的。

有时候,支持人走的更远、成长更大的一定是一些更高远的目标。所以,主题游戏的设计会将这点纳入考量。

以上这些,后续也是我亲子主题设计考量的重点,也会在本期的主题游戏中得到体现。

而ki妈亲子主题游戏,也会更注重在质的上面:通过某一个主题游戏,给孩子更多的启发。

之前听到有爸妈说起,把教育的事情就交给学校、机构来做好了。但是,大家可能也有感触,对于孩子来说,任何外部的力量,最后都是需要爸妈来配合的。学英语如此、学乐器如此、学舞蹈如此。

所以,育儿这件事情上,如果希望孩子有更好的成长,父母的付出是没办法逃避的。

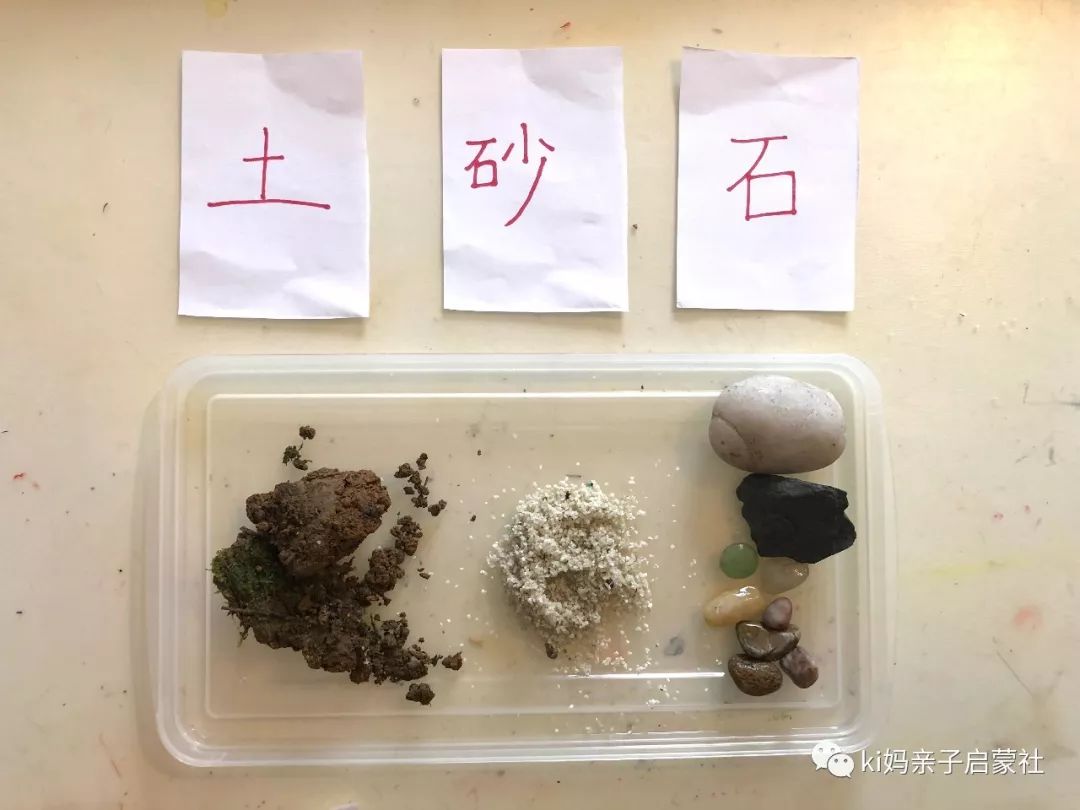

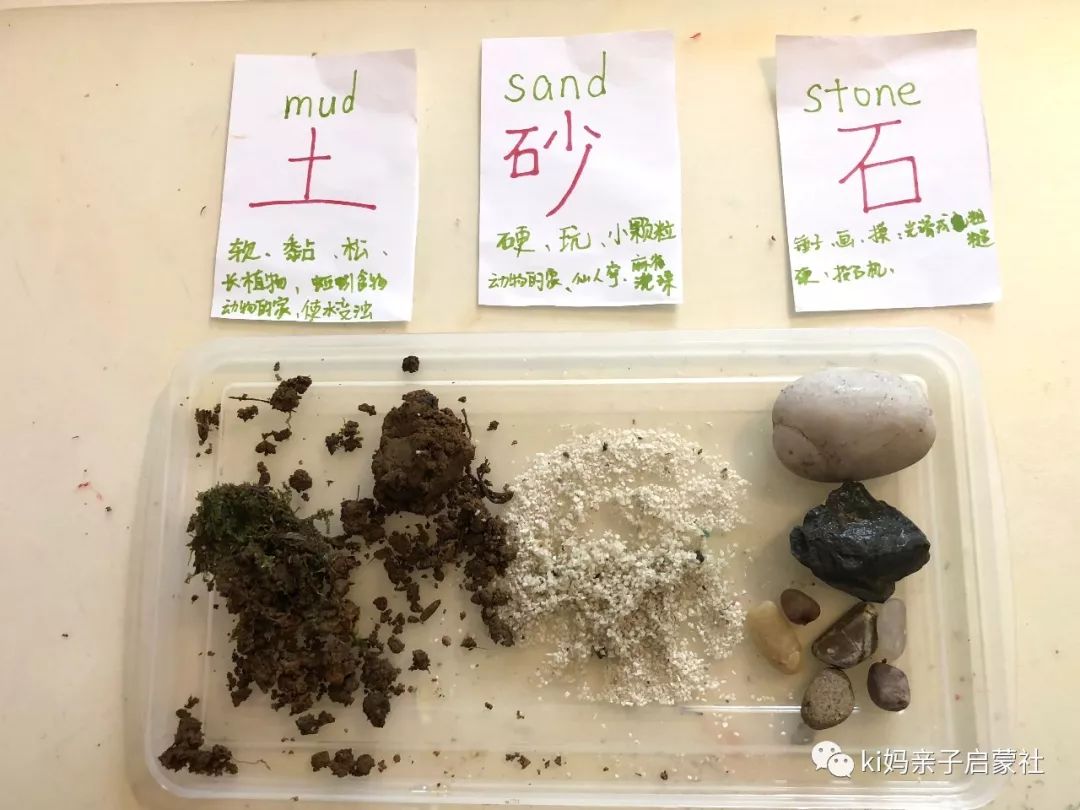

准备材料:土壤、石头、沙子、纸、笔

步骤1:

小区里让孩子采集土壤、石头、沙子样本,

带回家分析

问题2:

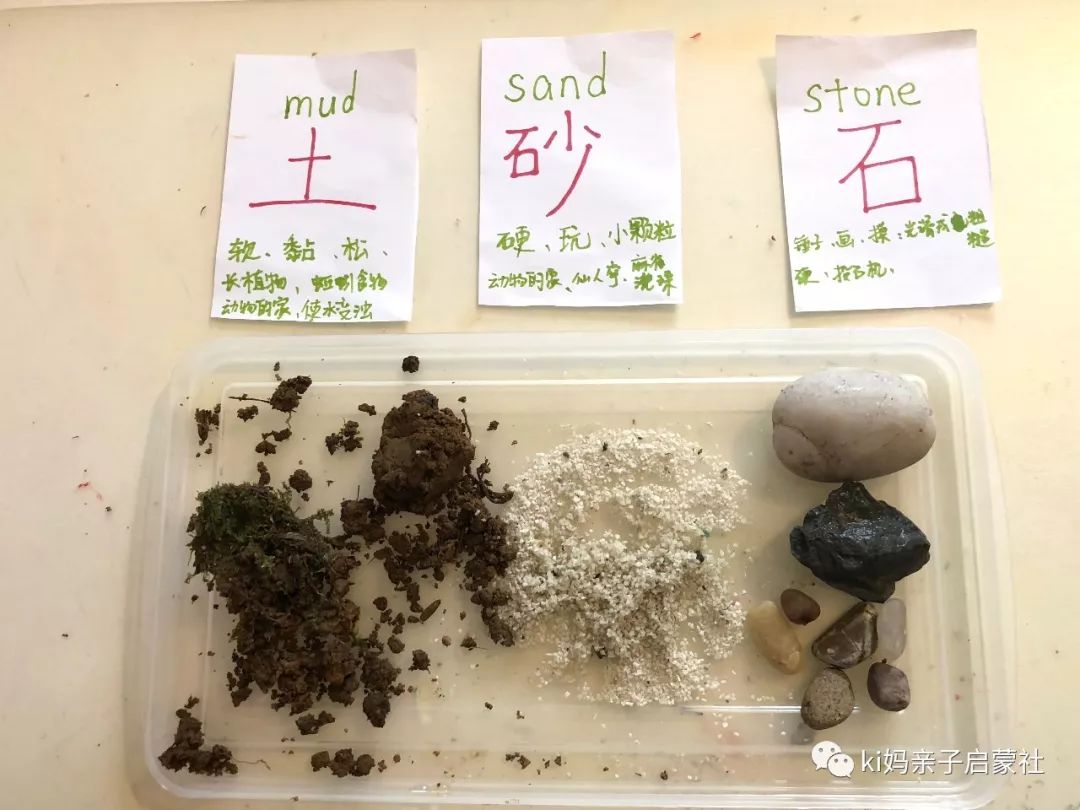

这三样东西有什么区别?

(引导孩子用视觉、嗅觉、触觉

来分析比较三者的区别,

帮助孩子用精确的词语形容)

问题3:

这三样东西都有哪些用途?

问题4:

挑一个或者三者,

让孩子做完整的语言陈述。

问题5:

如何将这些信息整理起来,

方便我们下次查阅?

(让孩子思考如何整理信息,

引导他们用表格的方式记录下来。

简单的中文字,可以爸妈纸上写好,

让孩子抄上去)

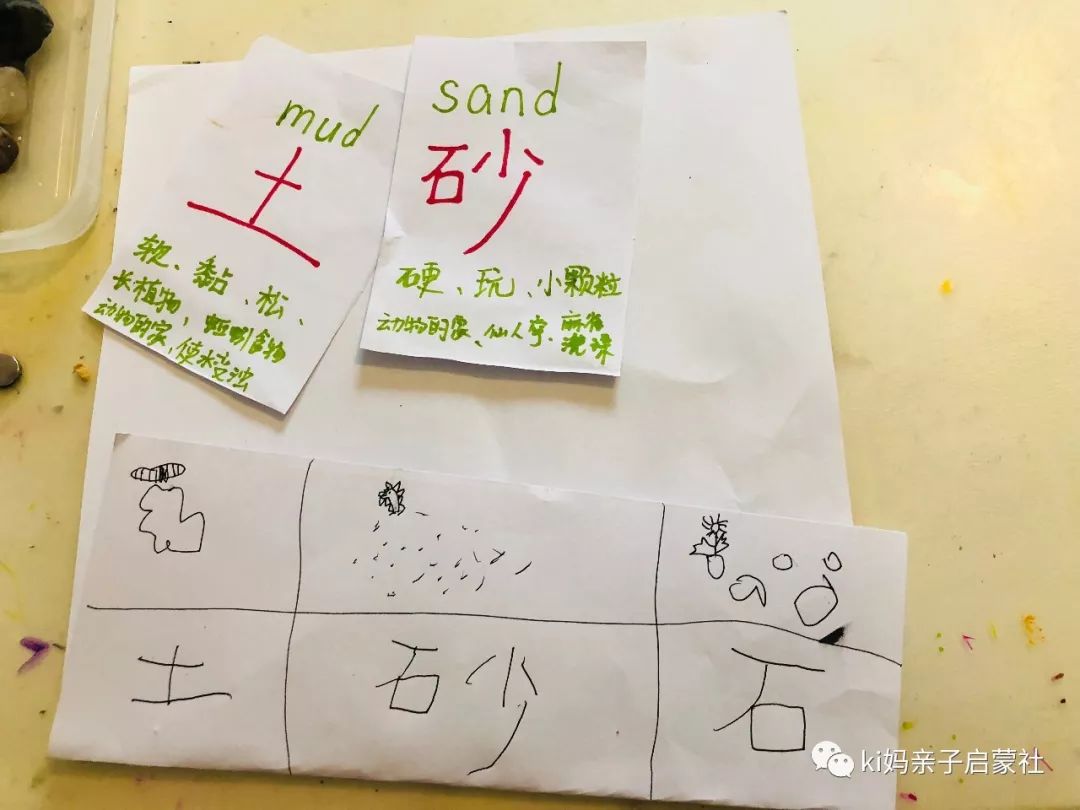

楼下采集了泥土、砂和石头,(关于砂还是沙,一般矿物质的颗粒稍微大的,用砂,所以,这里用了砂)。

后续的主题更多的是以孩子为主导,适当引导孩子进行更深入的思考,所以,知识点上如果不是必须,不做太过深入的导入。

本期加入了中文,后面,会加重认字的比例,这些字卡都会搜集起来,作为孩子的识字字库。每次自己写一遍,孩子也会在记录中,写上本期主要掌握的字。

一开始让孩子随意的去观察、比较三者区别。

但是,后面适当的对他的观察做总结,比如从视觉、嗅觉、触觉去观察,得出了哪些结论,然后从用途上这点上,思考三者都可以用来做什么?

引导她按照一定的观察事物的顺序进行观察。

提醒孩子注意关键字,考虑到字太多会混淆,所以,暂时关键词记录由父母替代。

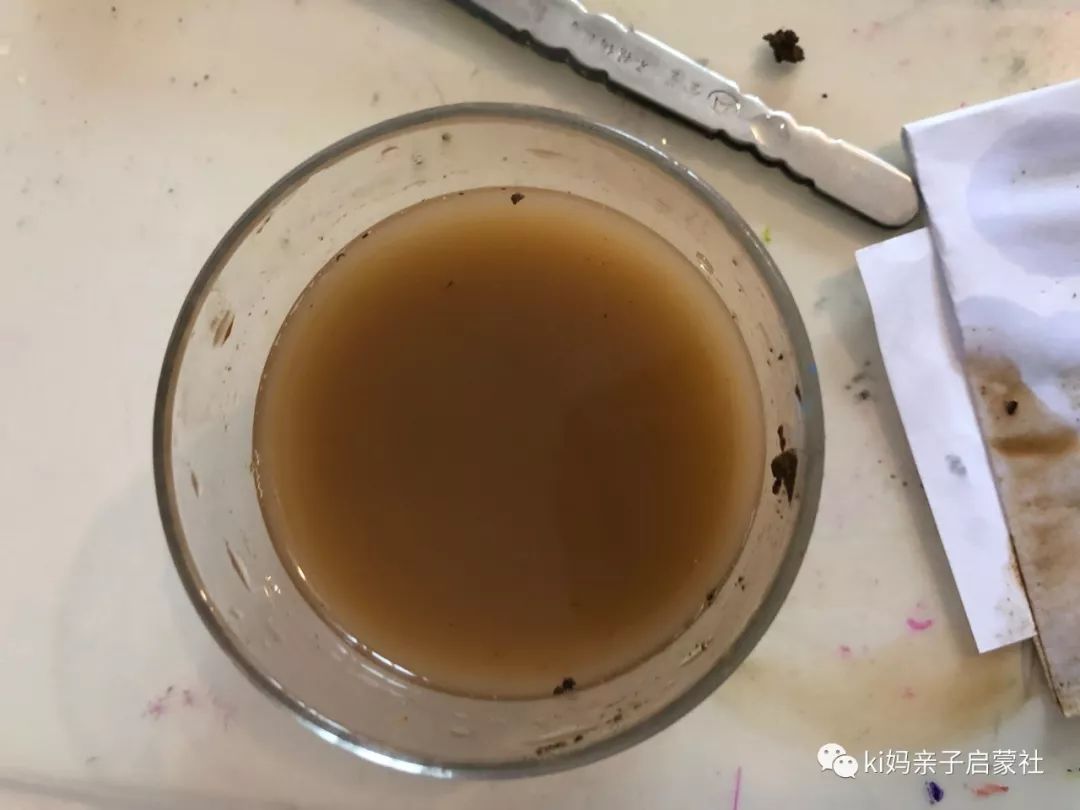

我们将石、砂、土分别放入水中,观察变化,得出土会让水变黄。

变成咖啡的颜色。

最后,提醒kiki来做一个记录表,来总结我们观察到的结果,没有告诉她怎么操作。

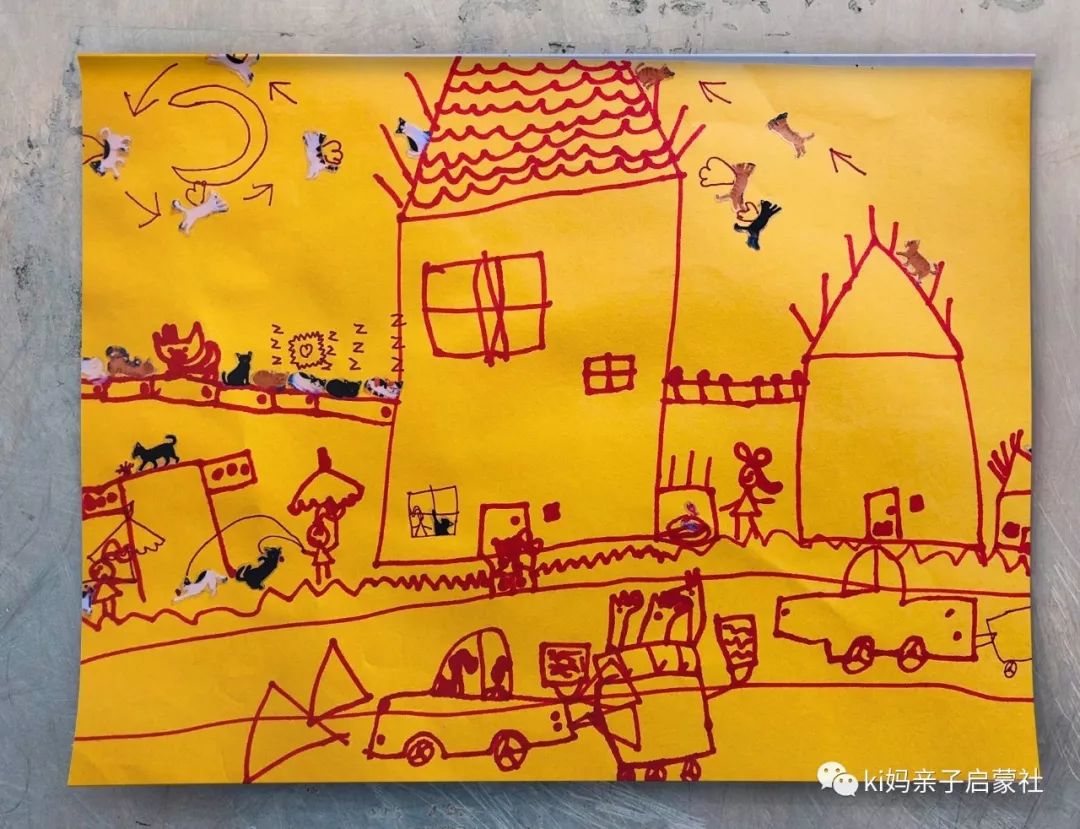

她一开始通过画图来说明三者的区别,比如图1,表示土,由小蚯蚓;图2表示砂,麻雀用来洗澡;图3,长蒲公英的石头,她观察到的。

我建议她后面,学了汉字,就要用汉字来进行表达,于是,她在下面有抄写了对应的汉字。

她画了一幅画:一个小偷在闻土,并且用汉字“土”来表示。后续继续帮助孩子巩固已经学会的汉字。

同时,有个比较重要的一环,就是陈述,孩子要把观察到的土的特征,做一个详细的陈述,如果一开始不行,可以慢慢鼓励她。

考虑到孩子的接受程度,没有做更多的记录要求,一起商量着,卡片可以贴在总结表上。

准备材料:蛋挞模具、mm豆、蜡烛、夹子

问题1:

你知道石头是怎么来的吗?

问题2:

你知道石头可以变成液体吗?

实验3:

告诉孩子,地底下的温度非常高,

石头就变成了液体石头。

我们生活中没有这么高的温度,

所以,我们用巧克力豆来当作石头,

看看高温加热之后,

会成为什么样子?

问题4:

问孩子,刚才加热的过程中,

发生了什么有趣的事情?

(让孩子陈述整个过程)

关注重点:

设置了开放性的问题,

一切都让孩子来回答,

不管孩子做出如何回答,我们可以补充,

或者帮助他们的词汇更精确,

但是不要代替他们思考。

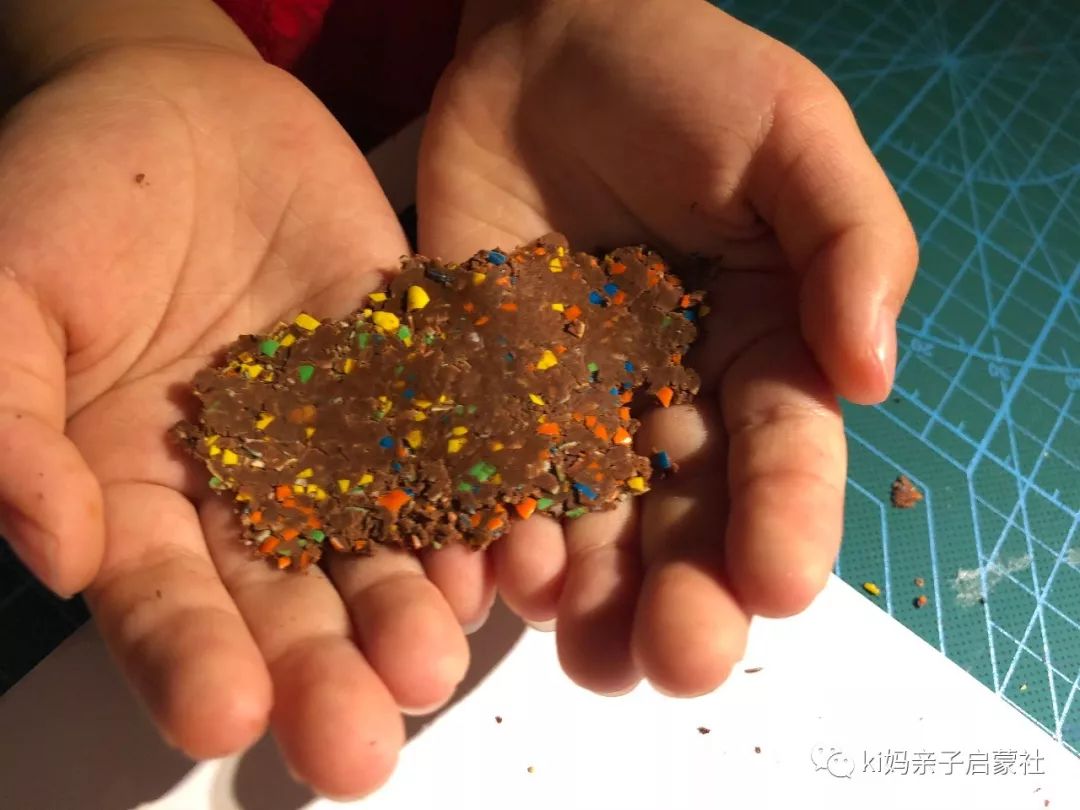

这个实验非常简单,但是孩子会特别喜欢,效果也特别好。观察当作石头的巧克力豆是如何融化,又变硬的。

这里其实涉及到固体、液体、融化的概念,kiki三岁的时候看过一本绘本,讲了三者的关系,所以,她对这些物理名词很熟悉。

以前我也会用一些类似于化掉了、变成空气了这样的口语字眼,现在我开始注重词语表达的精准性,所以,今天跟孩子说到了岩石的“熔融”状态。

kiki在旁边默默的观察,内心非常兴奋和期待。这些面对面的真实的动手操作,对孩子的动手能力帮助非常大。

之前听过一个朋友说,他家孩子学校要求做一个日地系统,但是后来嫌麻烦,就做成文字了。

其实如果,孩子一直在一种动手多的环境中成长,他会更积极的用模型来实践。

看到了巧克力融化起泡,想到了火山涌动的汩汩的熔液。

冷却下来之后,又变成了固体。

这个环节,到这里后,需要孩子做一次关于这次实验过程的陈述。

kiki一开始说不会,后来我引导她,一开始怎么样,慢慢怎么样变化的。

她能够非常完整的说出来。

最后,让她去推测一下,如果岩石融化,会是什么样子的,同样讲述出推测的熔融过程。

后记:

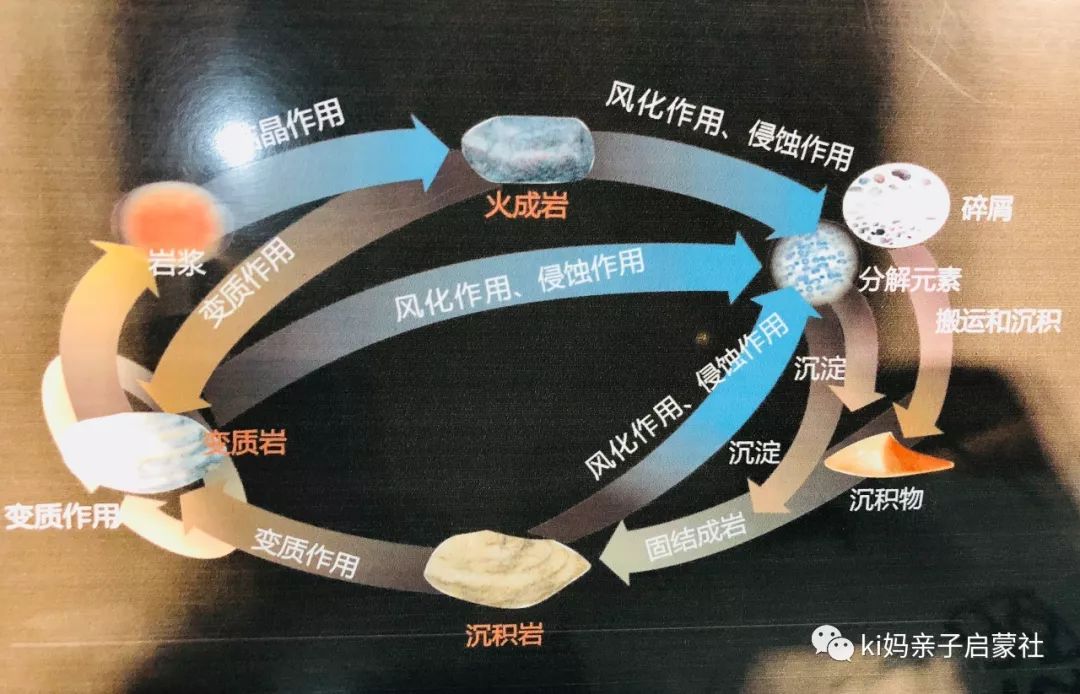

回顾整个游戏的设计,其实已经在原计划上调整了很多次,已经涉及到具体的岩石分类。

但是回顾一下主题游戏的初心,是为了锻炼孩子的能力。所以,精简了很多内容,游戏的设计也着重于孩子自己的观察总结和探索,以及个人的表达陈述能力上。

后续,这个地理启蒙主题会继续更新。

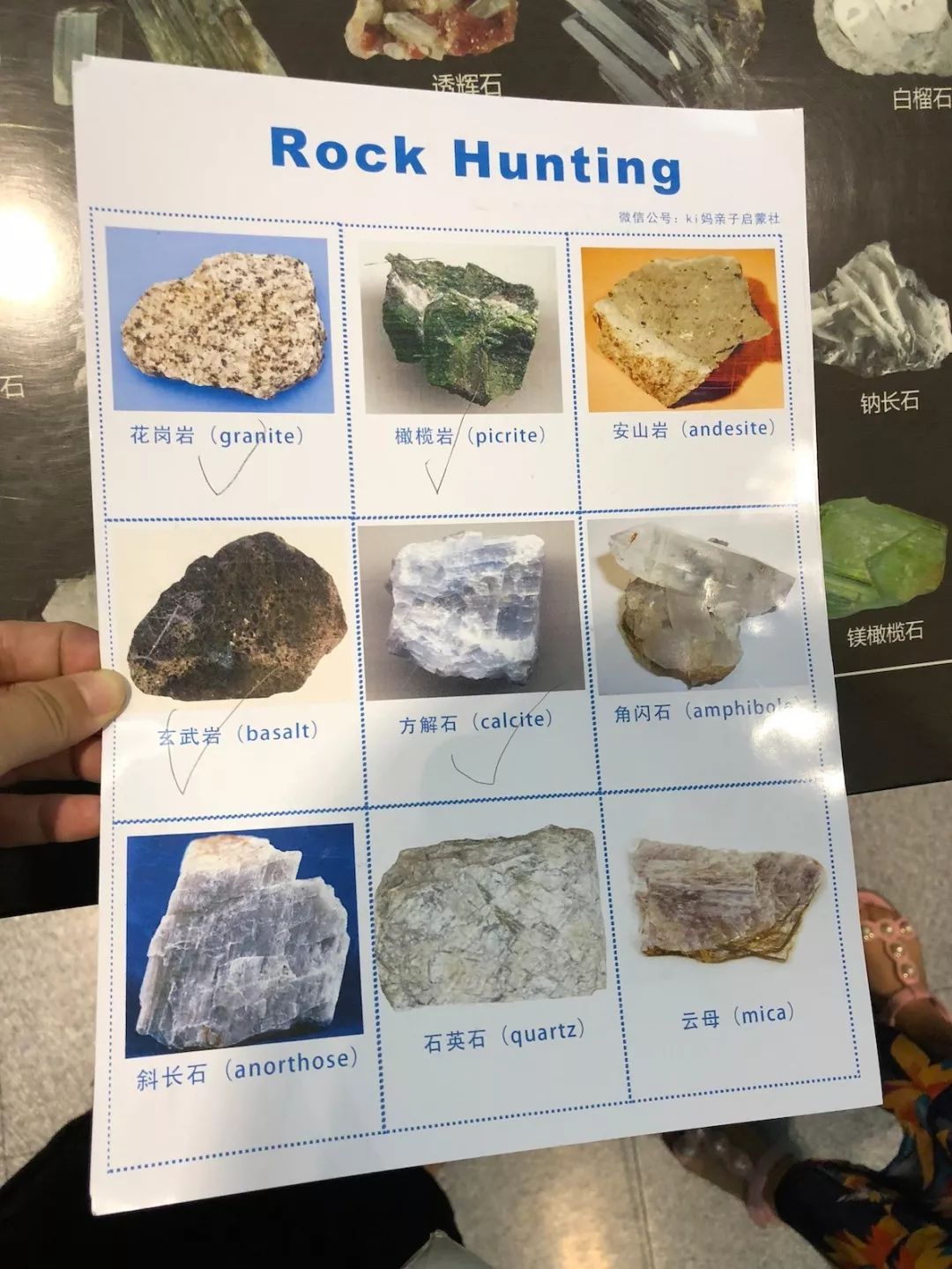

准备材料:打印素材、笔等

两个小目标:

1、找到打印素材上,对应的岩石,并打上勾。

2、找到火山喷发后形成的火山岩

3、了解到特殊的石头:化石和陨石

4、观察岩石和矿石的区别

(矿石是单一矿物质结晶形成的,很纯净;

岩石是多种矿物质和一些杂质形成的)

我们去了浙江的自然博物馆,想不到,岩石这块的馆藏非常丰富且详尽。这也是为什么要主题游戏的方式,去接触博物馆。

只有这样,观察思考才更有深度。

尝试跟孩子去思考更多,但是博物馆环境嘈杂,干扰太多,不一定真的能够给孩子深入思考。

所以,基本上,以完成小任务的方法,引导孩子去观察,这样可以在岩石主题中逗留更长的时间。

比如kiki一进去就着急着走马观花,因为有了手头的小任务,她不得不慢慢的在岩石展区多观察比较。

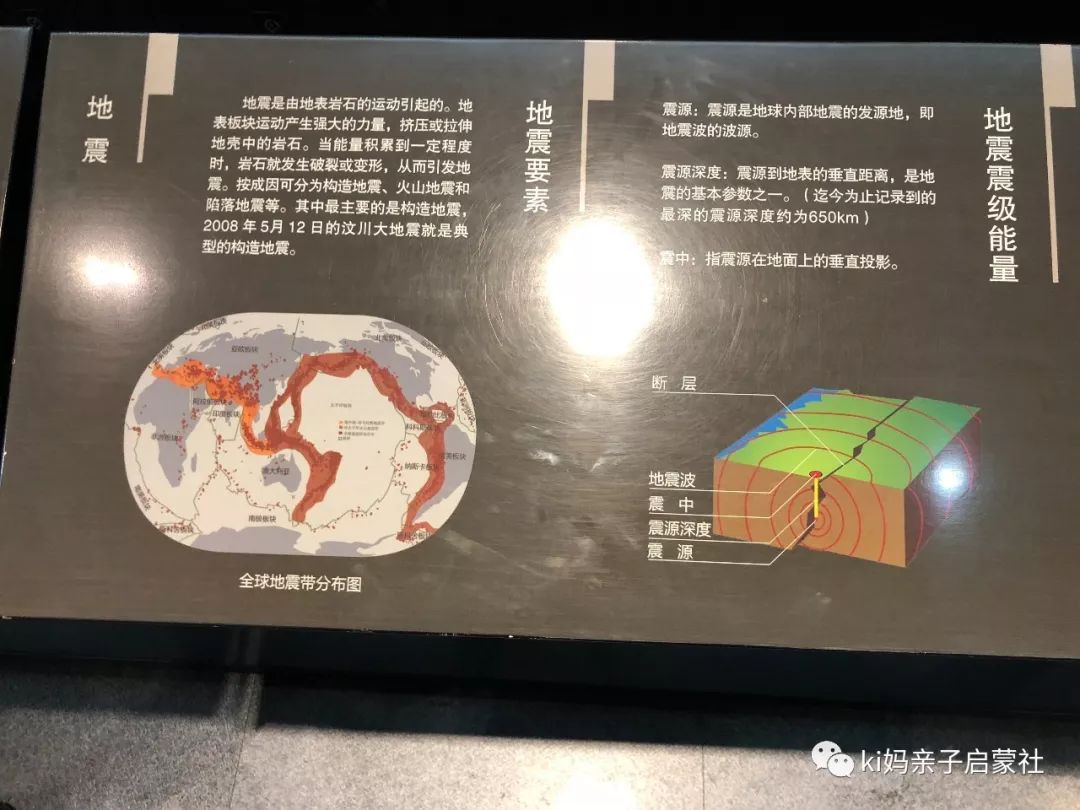

地球展区,一进去,其实就是关于地球是如何产生的。这个在家里跟kiki说过,但是在博物馆里,她根本停不下来去听一下博物馆怎么说的。

下图是比较陨石和其他石头的区别,我们找到了很多的矿石和岩石。

关于火山如何喷发的剖面图。

地层结构也有一些小设备帮助观察。

我们找到了火山岩,这些疏松的质地,有很多气孔的就是火山岩。(花岗岩质地影,也是火山岩,因为受到压力形成,但是里面有很多的气孔,长出了矿物结晶,但是这期里面不跟孩子提起。)

只要了解火山岩就可以了。

下面就是矿石了,这个结晶矿非常的大,石头呈现颗粒状联结。

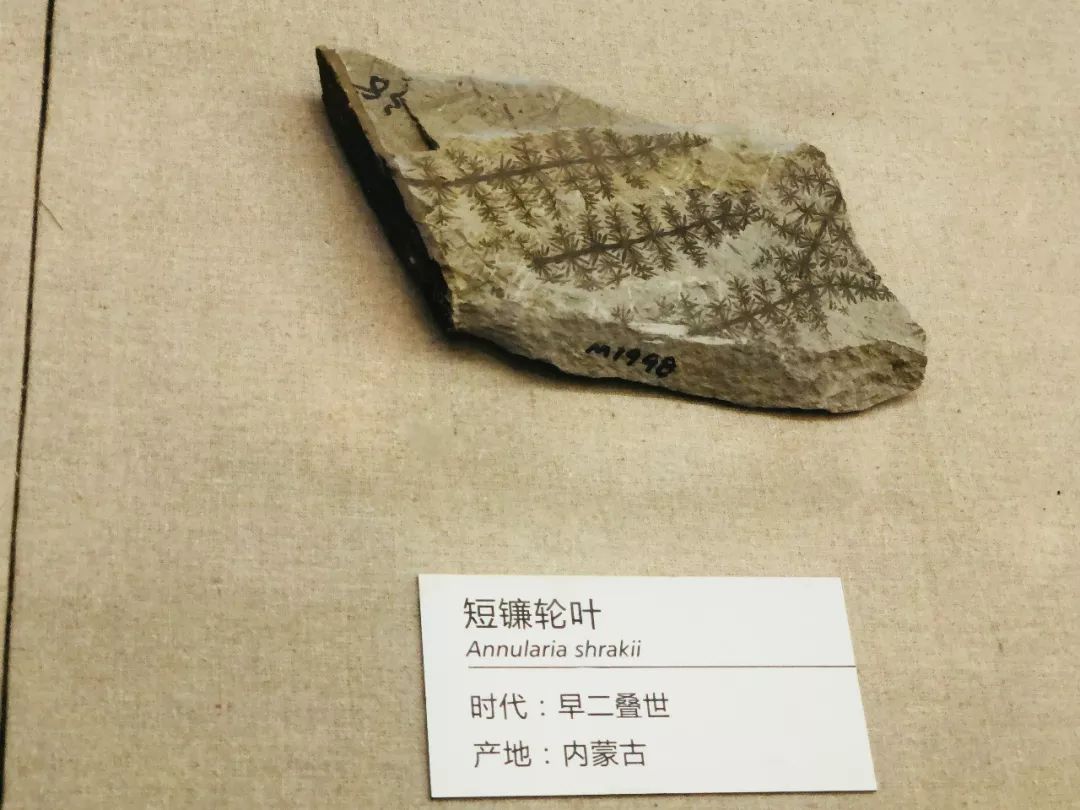

我们又观察了一些化石,特别是一些以前忽视的植物化石,化石基本都是属于沉积岩中的石灰石。

整个主题环节大概是半个小时左右,然后就是孩子的自由活动。

后记:

这个主题进行了多次的改动调整,原来的内容比较复杂。但是,出于我们家庭亲子启蒙的初衷,是为了引导孩子多动手、多思考,增强语言表达能力等等,整个环节进行了精简。

整个游戏也以孩子为主,父母进行了配合和引导,帮助做更精准的陈述点拨。大家可以从问题的设置上看得出来。

地理启蒙后续继续更新。

地球结构,地层,岩石这三期完整的呈现了一个体系,再加上博物馆的活动简直太实用了,谢谢。