前两天参与了艺术统整国际研修班的课程,非常幸运的是,主讲人是美国的一对母女,看似普通的两人,但绝不平凡。

从她们的身上,我感受到了学者的低调、严谨,对教育事业的园丁工匠精神,以及个人对艺术的不懈追求。

以上这些感受,绝不是他们说了什么,而是在这两天的课程中,他们所说所做所思的这些,形成了一个场,让我们这些学生在她们的这个能量场中,去感受她们的理念和实践。

再回过头来看看她们的简历,就觉得这些光辉的过往,也不过是她们的必然所得:追求卓越,成功就会追着你跑。

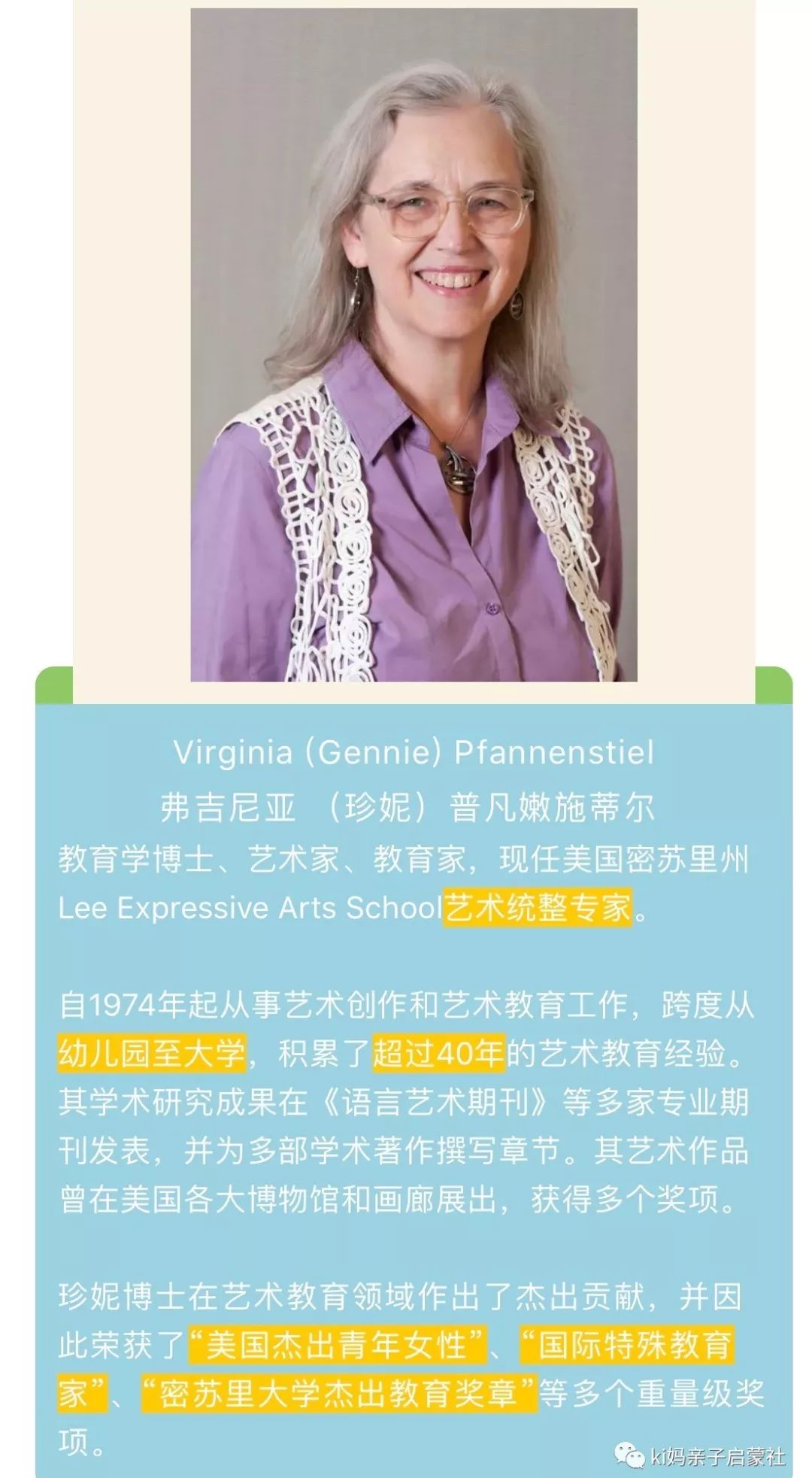

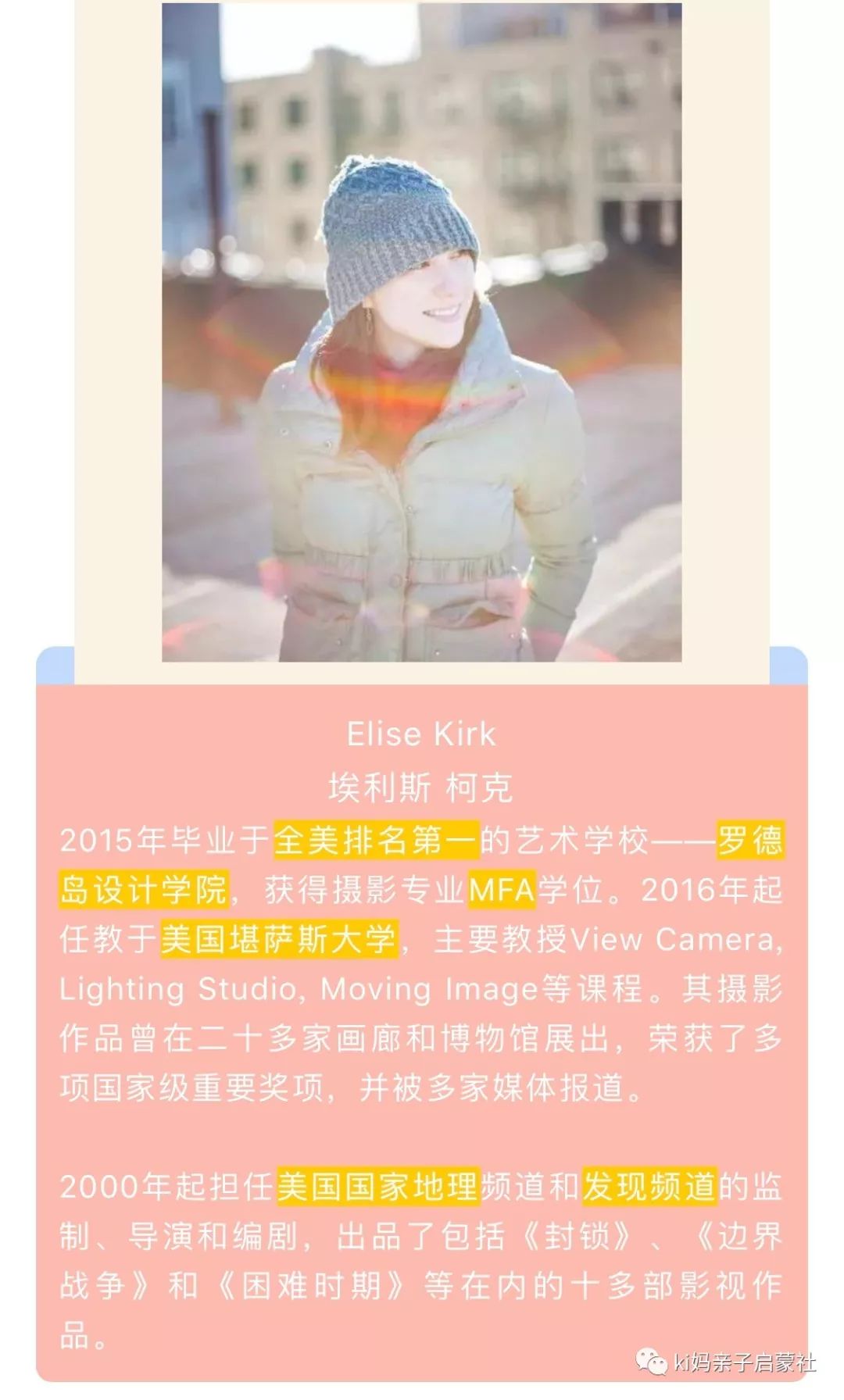

两天的内容非常丰富,主要还是围绕着美国这所艺术学校是怎样进行教学实践,进行艺术统整的,涉及的面非常广,珍妮是K12的教育者身份,而艾丽斯是大学教授,她们基本涵盖了从幼儿园到大学阶段的艺术教育,而且主要也是学校的实践案例。

所以,我不认为,将她们所讲的内容全部都笔记出来是个好主意。

我是一个普通的妈妈,而公号的粉丝也以父母居多。

所以,接下来,我会用很多期,将她们讲授内容与家庭艺术启蒙相结合,把这些内容扎根到“作为父母,如何在家里给孩子艺术启蒙”上去。

毕竟整理下来,还是别人的,消化总结并实践,才能真正内化为自己的。

※ 我在家庭艺术启蒙中碰到的问题 ※

从哪里开始呢?

就从这一个小问题开始。

我是带着一个实际的问题去问老师的。

通过老师的回答,以及课堂上的观察,我会从这一个小点出发,带大家去一窥这家美国艺术学校的特别之处。

>>>> 我咨询老师的问题:

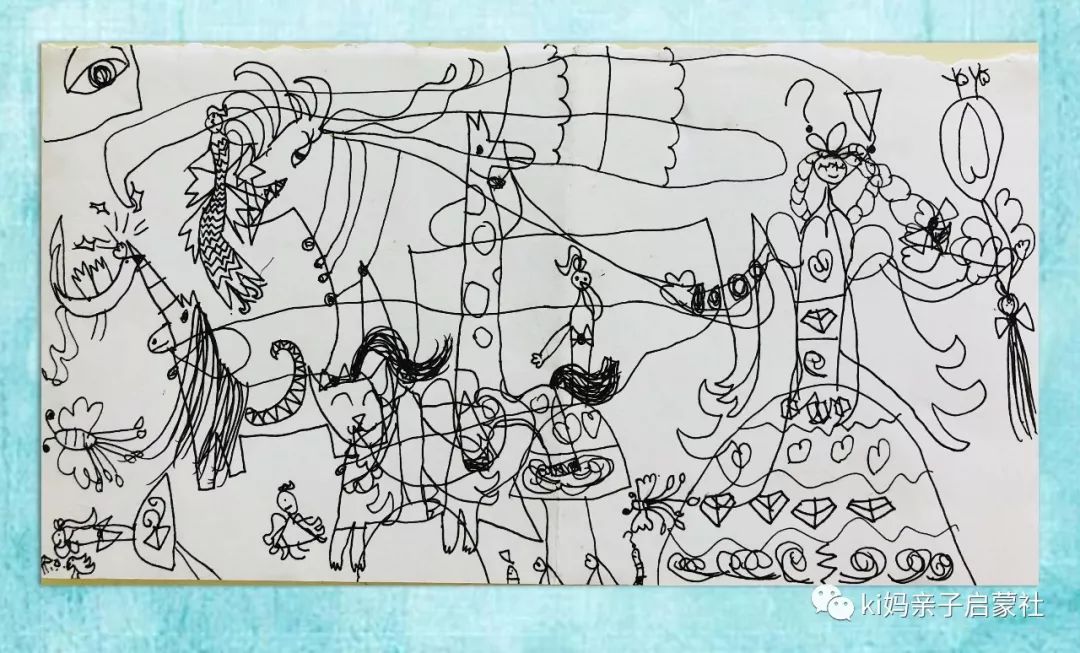

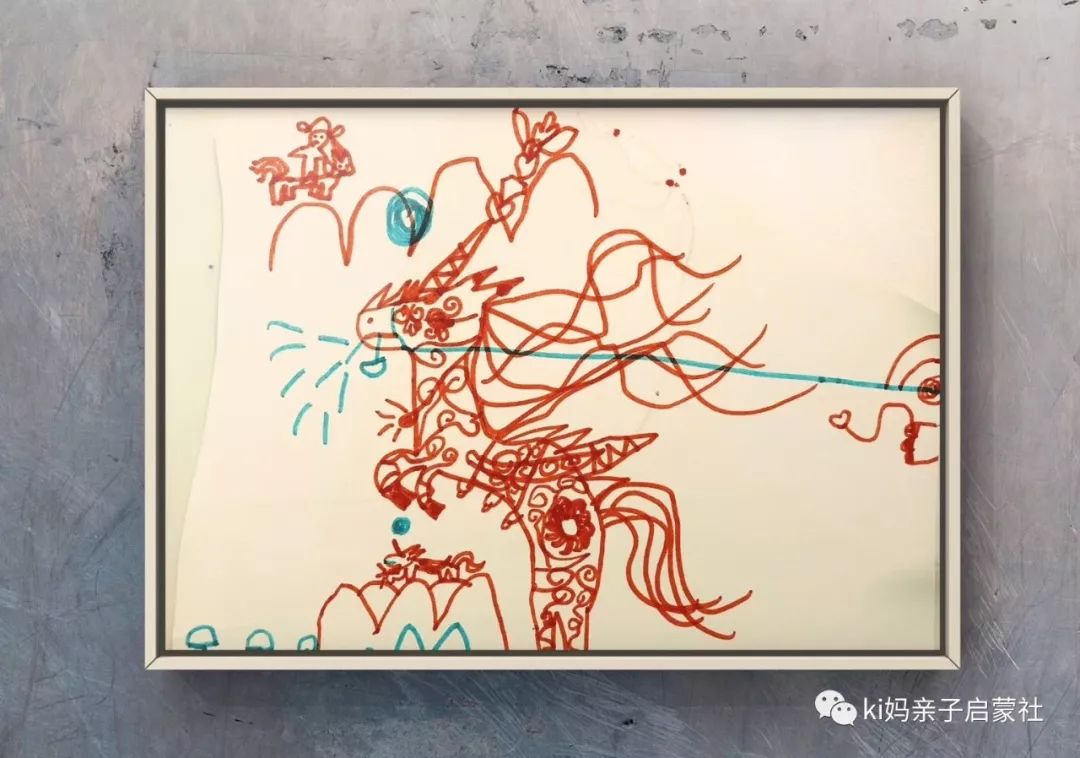

五周岁半的kiki,对线条画已经比较熟练,能够运用线条画一些复杂的画,且通过画画能够比较流畅的表达自己的故事和情感。

但是,她的画画都是比较单一的线条来表现,几乎不用颜色。

需不需要人为的进行一些引导,来获得更好的作品效果?

>>>> 提这个问题的背景:

kiki从没有上过绘画班,所以,从绘画技巧的习得上来讲,基本是0。kiki对绘画有热情,也有一些的潜力,但是个人的作品很单一,有没有必要来改变一下现状?

这些担忧也是对比于绘画机构的儿童艺术作品而言。

我的问题不算个例,这个年龄段的小朋友绘画,如果自由创作,基本都是线条画,她们真的需要有一些技巧吗?以此让自己的作品更丰满更好看?

所以,这个问题具有一定的普遍性。

>>>> 老师的答案:

kiki对线条的感觉非常好,观察也非常深入。所以,不要去干扰她自己的表达。

可以给孩子一些好的建议,但是不是针对她自己的作品。

而是另外提供一些作品,或者技法的展示,来帮助孩子从这些的展示中获取一些灵感。

因为时间的关系,老师的回答比较简短。

>>>> 结合两天的艺术课和老师的回答,我得到的答案:

现在,我们回过头来再去分析我提的这个问题。其实,我们能发现背后隐藏的大问题:

问题1: 什么才是好的艺术作品? (是不是就是我们日常中认为的抢眼?)

ki妈想给孩子的画增加一些颜色,或者其他的技法,让孩子的画看起来更好看,是因为跟同龄的受过美术机构培训的孩子相比较。

上过美术教育机构的孩子,画看起来都是非常抢眼、绚烂夺目的。而未受过培训的孩子,可能只会一些线条画,展现形式很单一。

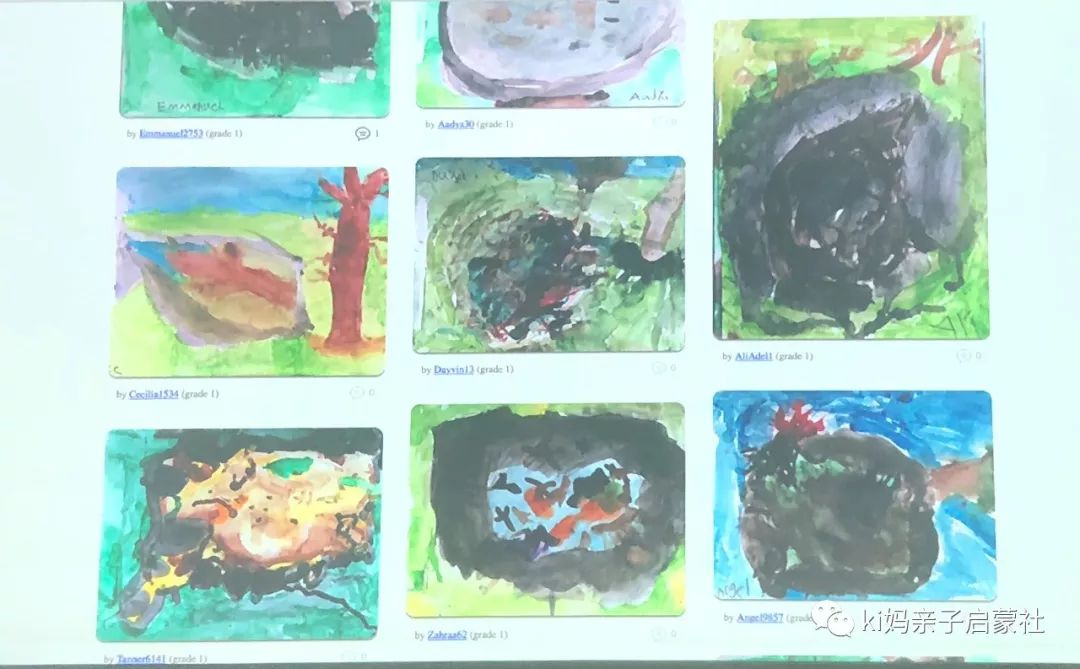

现在,我们来看看,美国的这所艺术学校的作品是如何的呢?

(对于一所艺术教育学校,孩子得艺术作品应该更是绚丽夺目,但是我们发现,并不是。)

下图是一年级学生学习莫奈的睡莲,在池塘边写生的作品。

下图是二年级学生了解蓝调音乐,为自己喜欢的音乐家的画像。人像的周围一圈文字,是描述喜欢他们的理由,自己的想法。

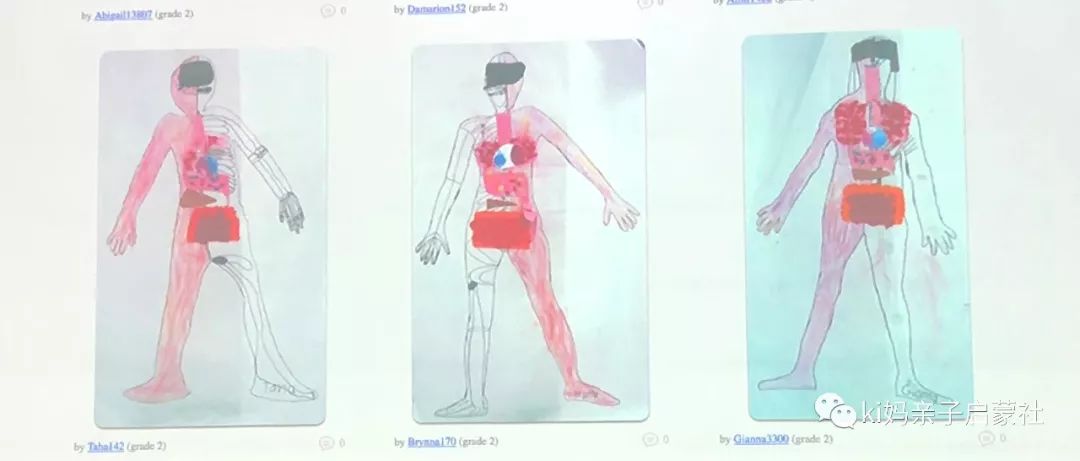

和科学课结合,画人体的内脏结构。

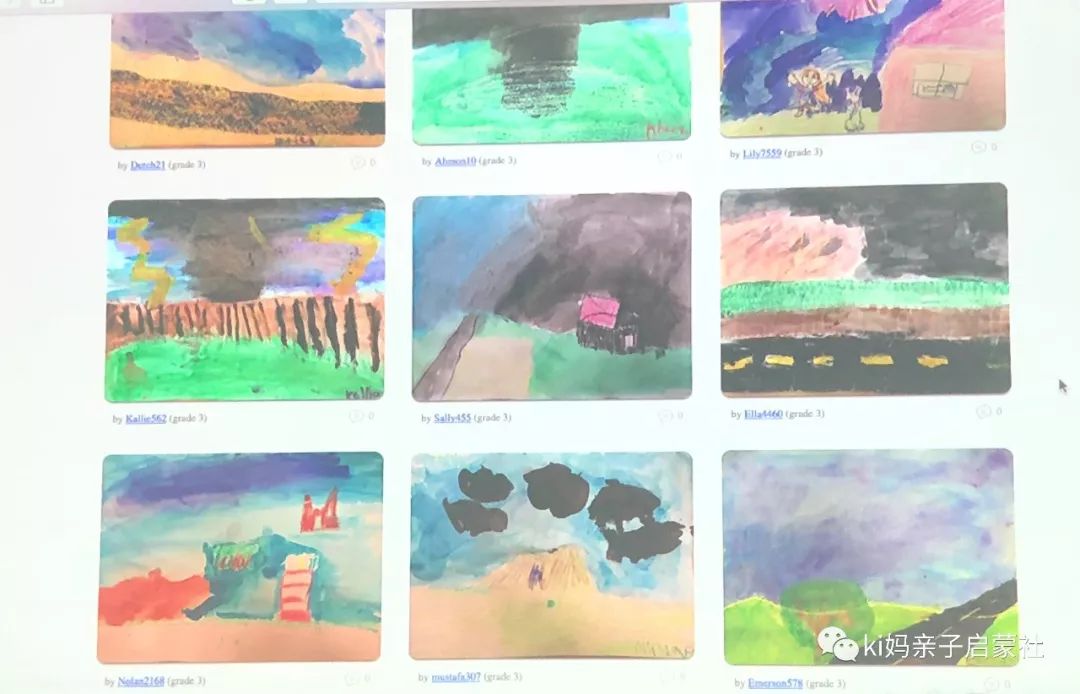

结合龙卷风,当地的气候特点,绘制了龙卷风。

但是,当我翻给kiki看的时候,kiki也认为并不是很好看,三四年级的作品可能也并不如一些机构里展出的幼儿园小朋友的作品。

那么这所艺术学校到底在教什么?

※ 这所艺术教育学校到底在教什么?※

(我们后面把这所学校简称为罗克斯特艺校。)

这是一所从幼儿园到7年级的艺术特色学校,除了完成州的教学大纲要求的课程之外,罗克斯特艺校的特色是在于艺术统整。

学校的首要任务是通过艺术来推动推进学习,学生、老师、家长三方组成一个多元化的交流合作群体,给学生的高预期和成就提供支撑。

(The mission of Lee Expressive Arts Elementary School is to promote learning through the arts. Students, teachers, and parents work together as a diverse community to support high expectations and achievement for all students.)

学校希望通过艺术学习,让孩子们为生活做好更好的准备。

(We believe that learning through the arts best prepares children for life. )

那么作为学校特色的艺术专业课程,学校又是怎么样来培养的呢?

艺术通过视觉、触觉、动觉来探索物质世界,给了孩子学习、表达他们自己以及对这个世界的理解。通过观看、讨论本文化或者其他文化,以及不同的历史阶段,帮助学生提高词汇应用水平和批判性思维。

(Art provides opportunities for young children to learn about and express their place in the world through visual, tactile, and kinesthetic exploration of materials. While looking at, and discussing art from this and other cultures and time periods, students develop vocabulary and critical thinking skills. )

在这个大的框架的指导下,再延伸出了具体的一些艺术技能操作。

看到这里,我们就明白了,艺术学校的培养目标,也不是结果导向的。这也就是为什么,我们看学生的作品,并没有预料中的那么炫烂夺目。

而他们把教育的重点,都放在了构建学生的世界观,通过艺术表达个体想法、理念,词汇运用水平、批判性思维,为未来做生活做准备的这些软实力上。

因为篇幅原因,我就举一个例子。

在罗克斯特艺校,我看到的他们很重视的一点,就是绘画和语言、写作的结合。

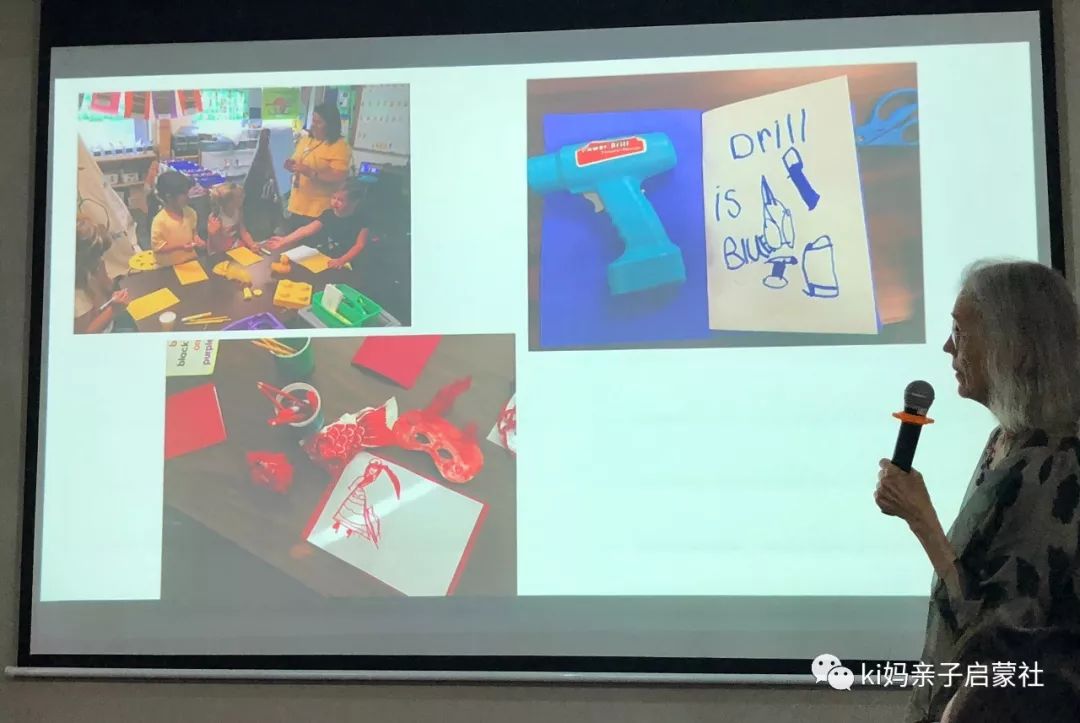

幼儿园阶段上色彩课,孩子们拿着特定颜色的实物来写生,并且配上说明文字。教室里有词汇卡,如果单词不认识,孩子们自己找到对应的词汇卡,抄写下来。

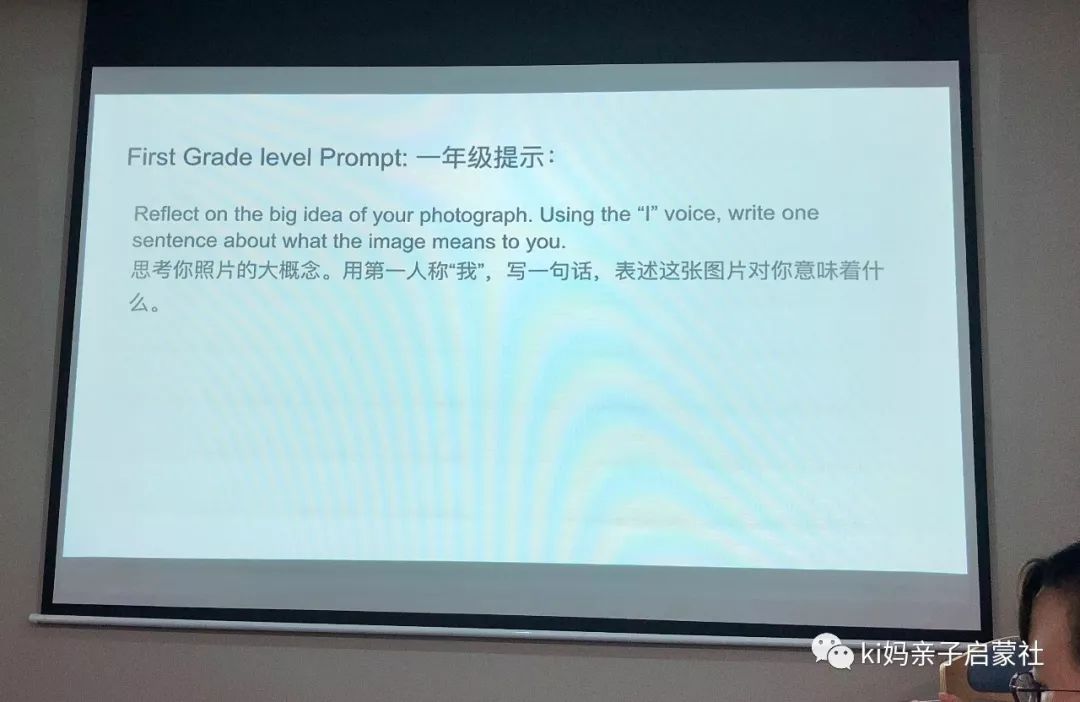

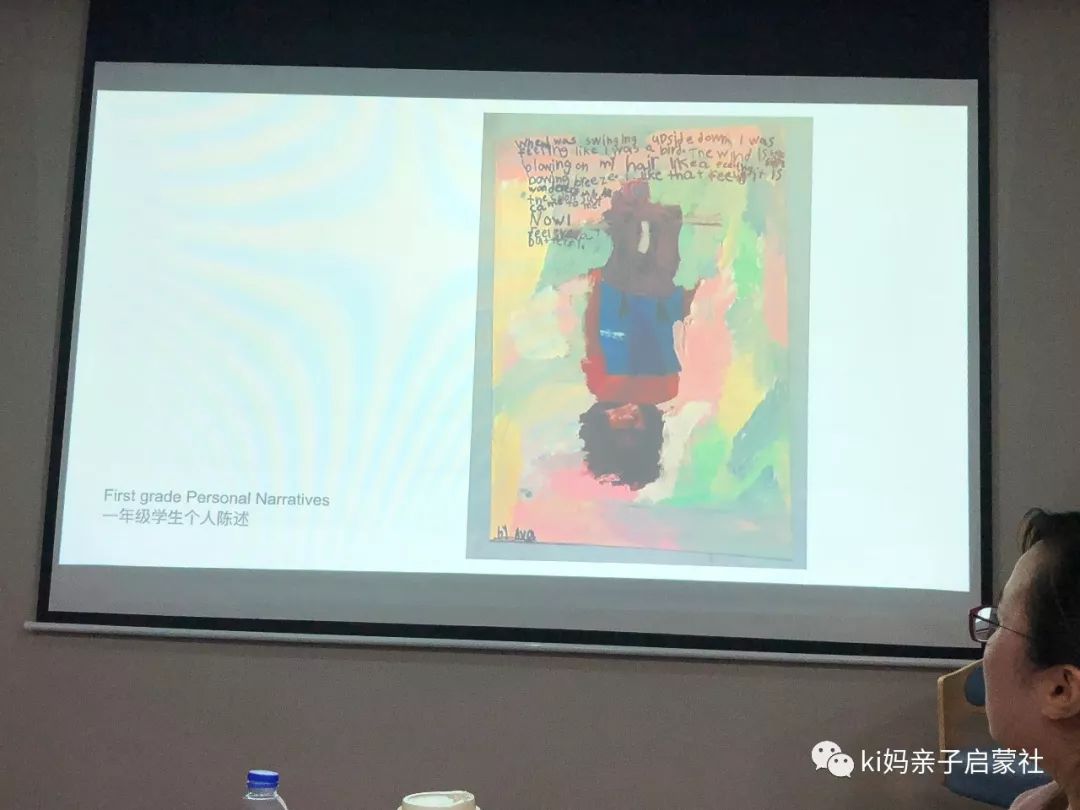

一年级的时候,孩子的作品,需要加入自己的文字说明:

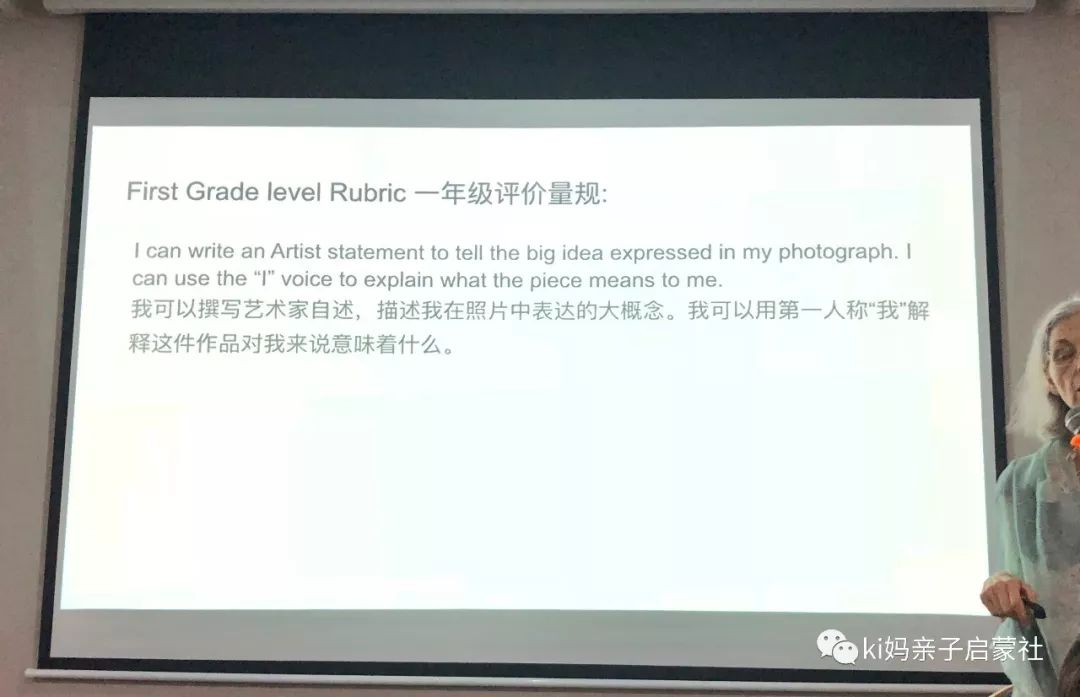

下图是一年级的评价量规:(这里的大概念,我会在后面的几期里跟大家一起分享学习心得)

下图就是一个孩子的作品,他给这幅画配上了个人陈述:

“在单杠上做这个动作的时候,我感觉自己好像在飞。”

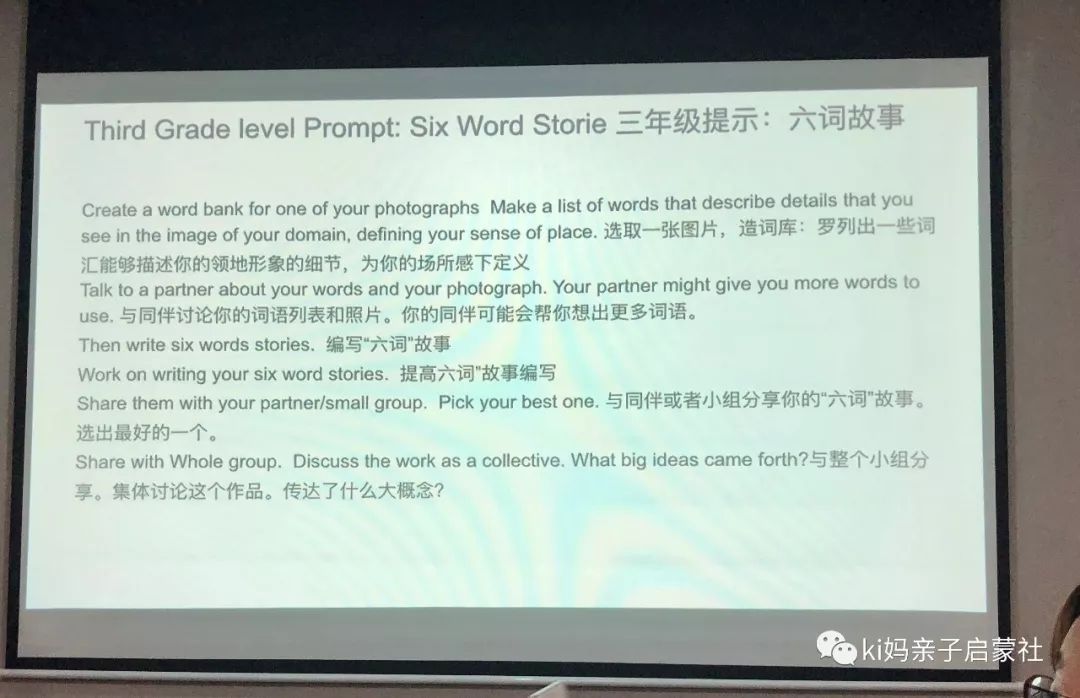

到了三年级的时候,对个人陈述的要求就更高了:常用到的是“六词故事”。这是其中一个关于“sence of place”的主题活动,作品需要配合六词故事。

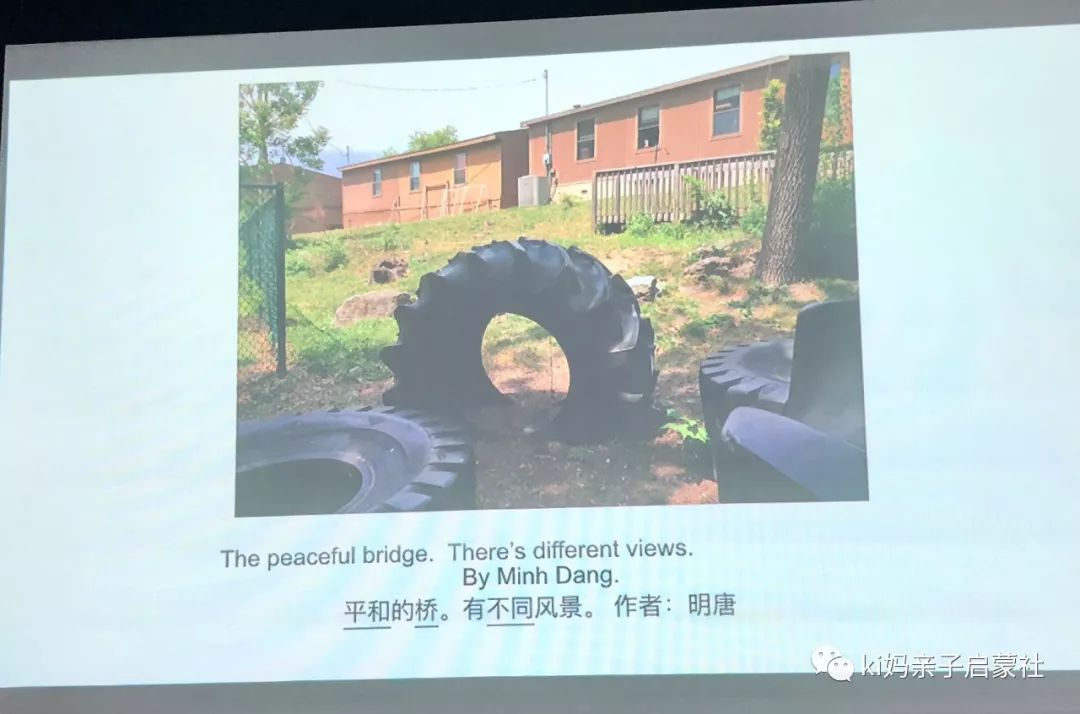

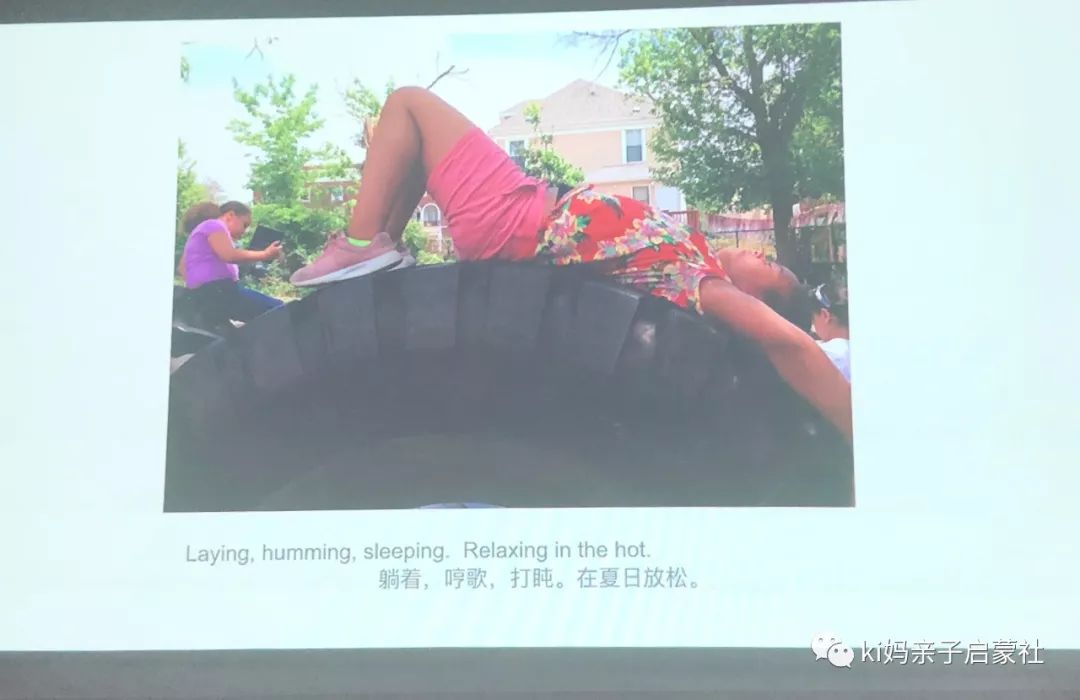

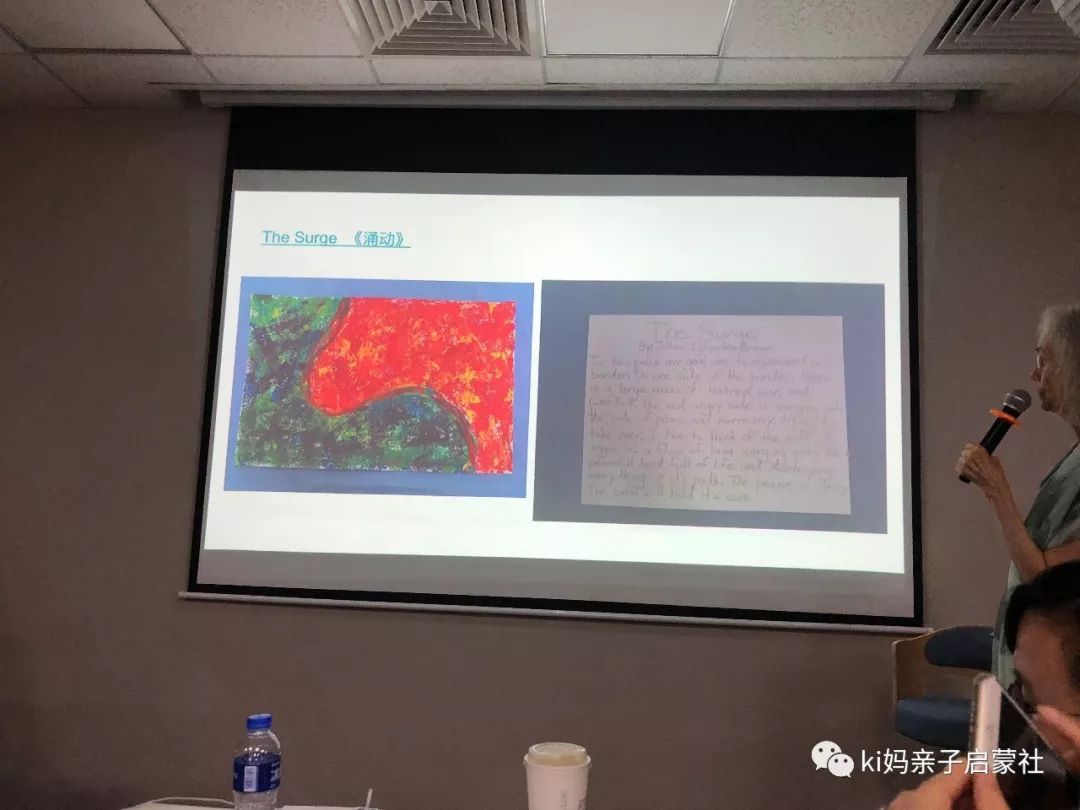

这是一节艺术摄影课上,孩子通过观察思考实践后拍摄的作品,并为自己的作品配上了相应的六词故事。

我们可以感受到,这些词汇,非常精准传神的表达了作者的感受和需要传给大家的信息。

通过这些简短的词语和鉴赏者进行交流。

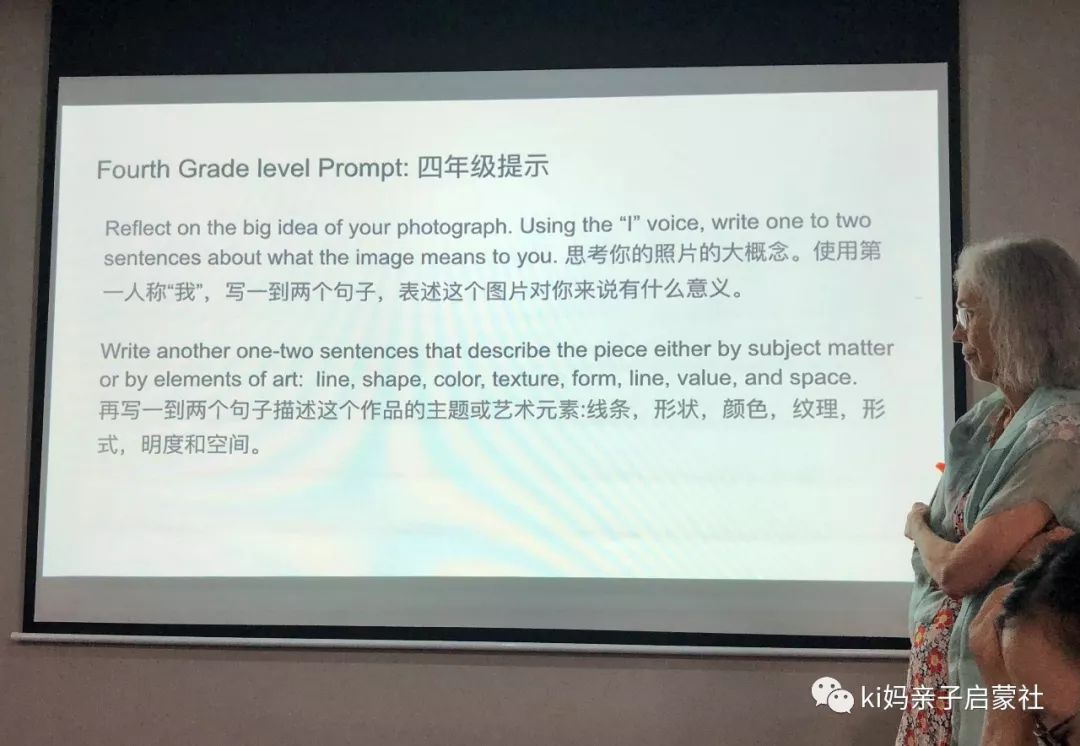

四年级后,要求就更高了,从六词到一些句子。1-2个句子表述图片对自己意味着什么?再用1-2个句子,描述这个作品的主题和艺术元素:线条、形状、颜色、纹理等。

我们看到,其实这样的过程,是孩子对作品的反思的一个过程。

作品的完成,只是其中的一小部分。

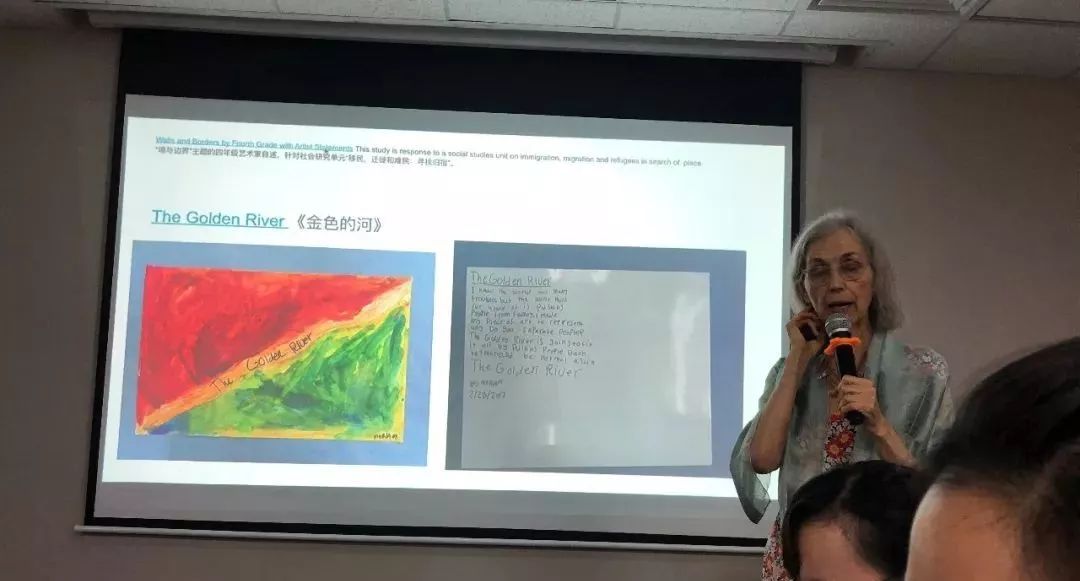

下面这个就是四年级的作品,《金色的河》是一个地理上的河,同时也是政治上的人为分割。孩子在创作这个作品的时候,都联想到了,这不仅仅是一条简单的河,隐喻了政治上的分裂,人民被push和pull的冲突。

孩子们通过绘画表达最直观的感受,又用文字将自己的感受和创作思考描述下来。

所以,从这一点来看,作品的呈现,在儿童艺术的教学中,只是其中的一环。而学生如何构思、如何表达自己、如果进行创作的过程,是学校非常重视并且极力引导的。

※ 美国艺术高校到底要什么样的学生?※

看到这里,有些爸妈就说了,这些软实力很重要,但是每个学校都有升学压力,素质教育碰上统一的大学招生考试,恐怕没有好的结果。

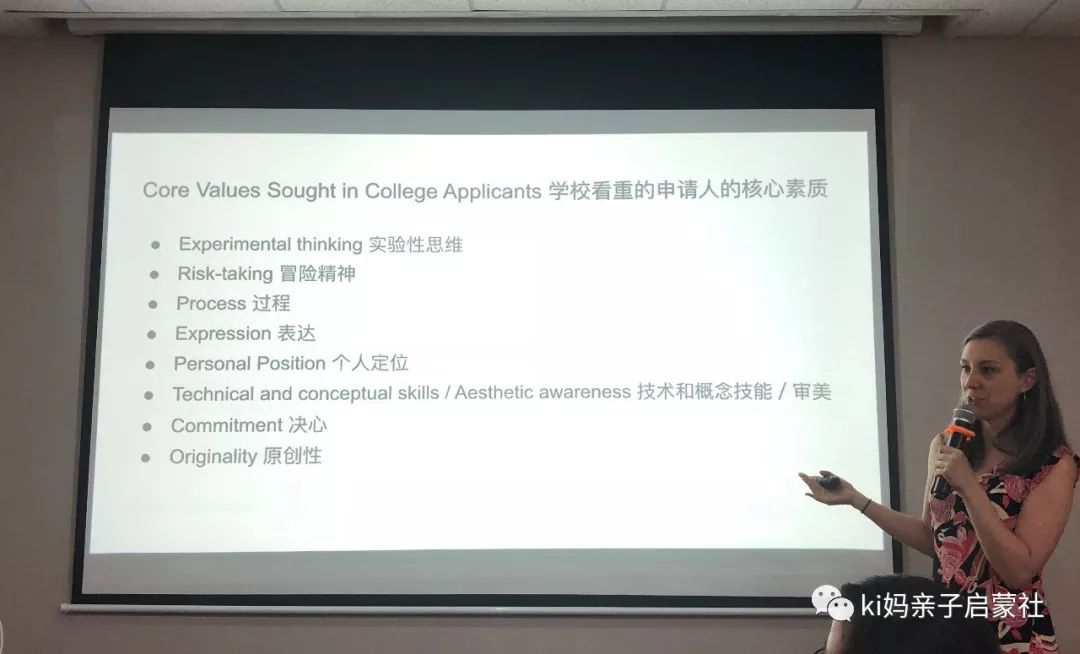

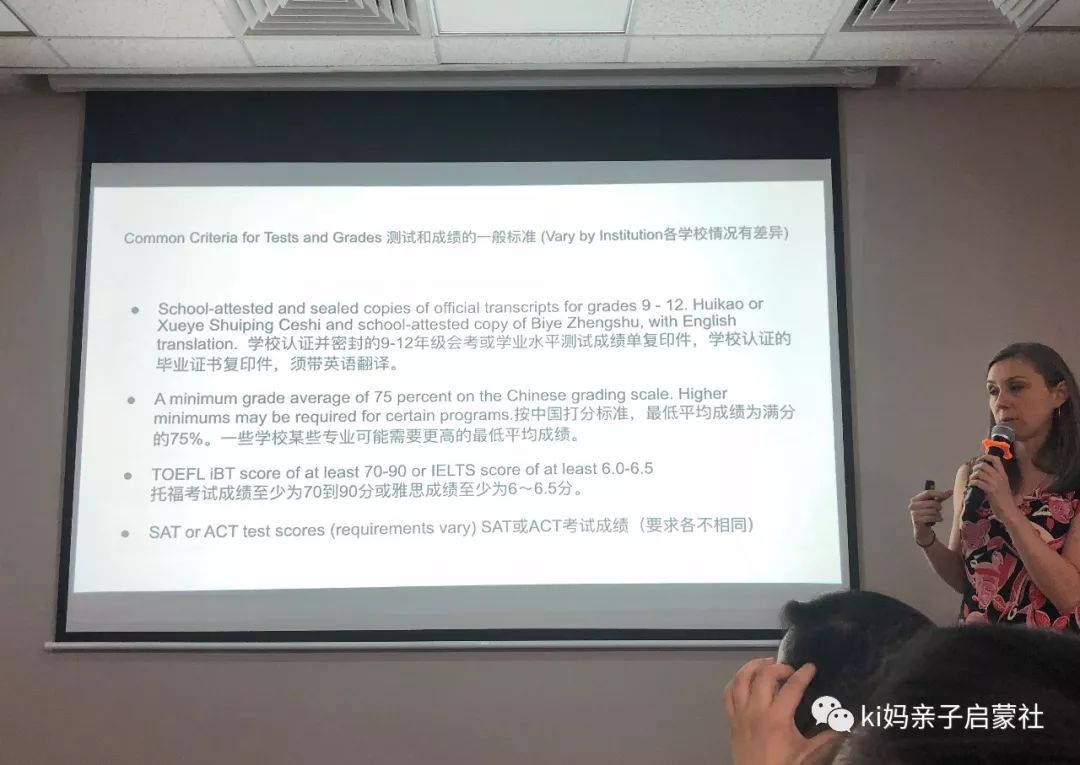

那我们就来看看主讲嘉宾Elise是怎么说的?她是美国大学教授,又毕业于全美排名第一的艺术大学:罗德岛设计学院,她结合自己的学校,并查阅了很多艺术院校的招生标准,给大家提了这些建议:

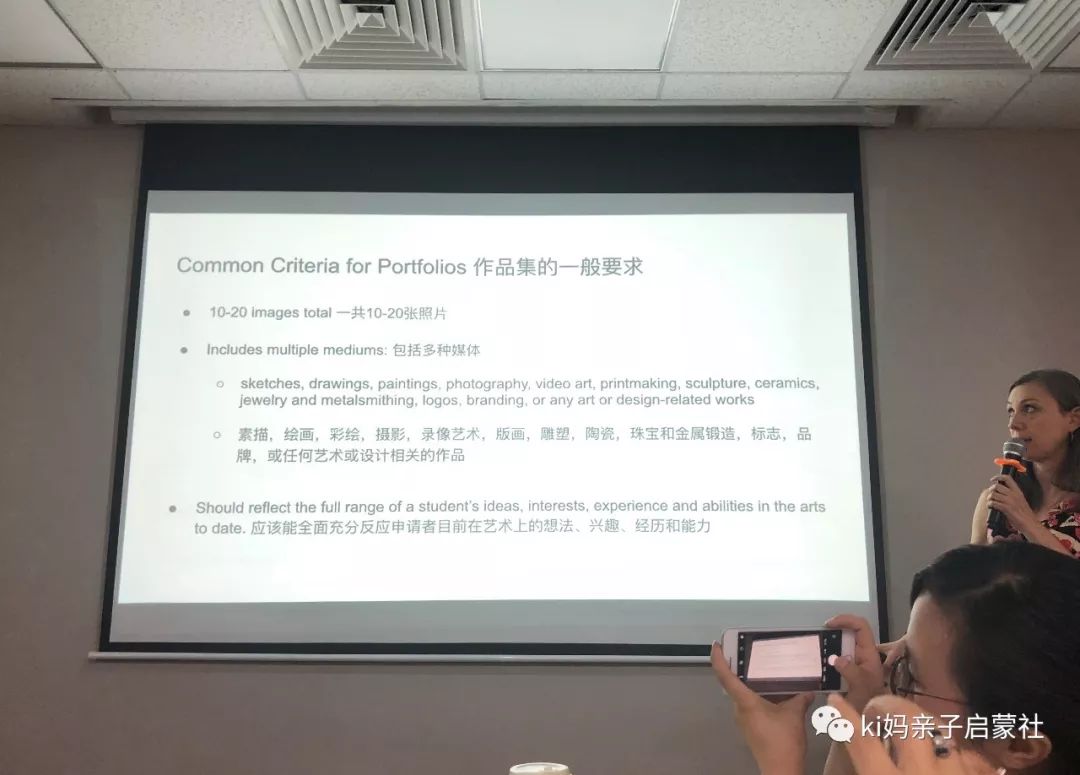

对于国外去留学的学生而言,一般先要上一个大学预科班,然后看成绩决定你能不能报考这所大学。

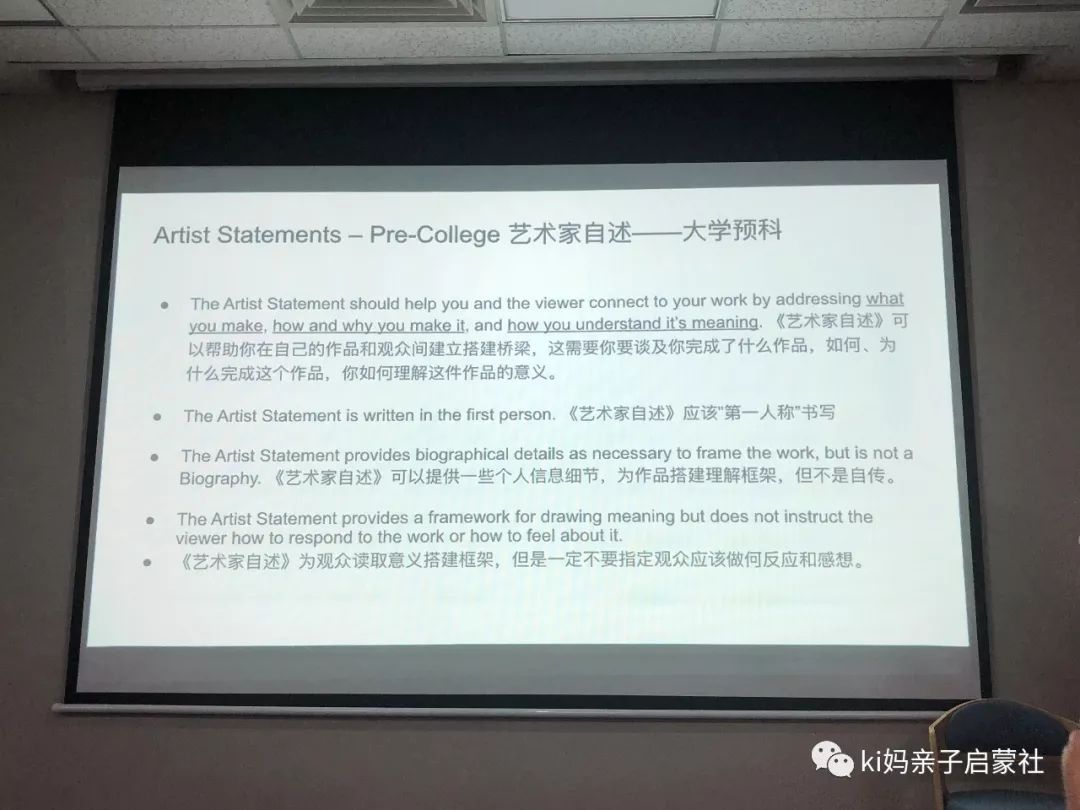

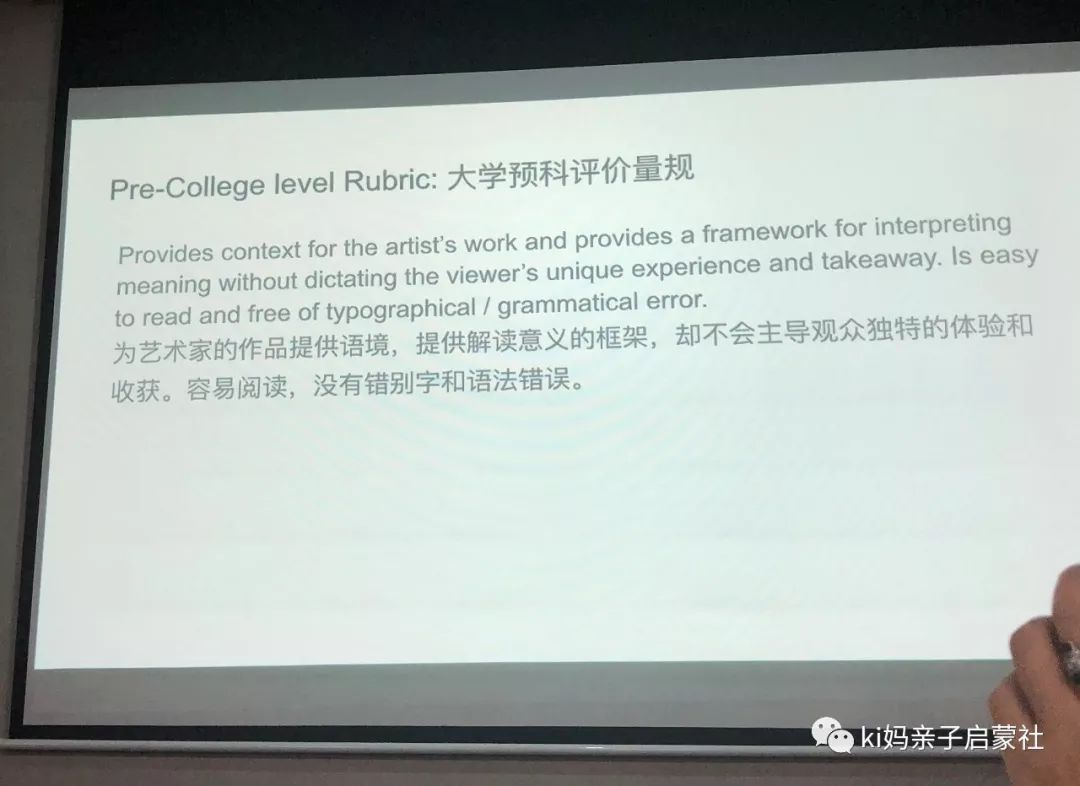

而预科中,就有很大的一块关于艺术家自述。是不是看起来很熟悉,没错,就是小学阶段,从一开始的六词自述,到后面4个句子自述。我们看到了一层层的延伸递进,而这一点和美国高校的要求是相匹配的。

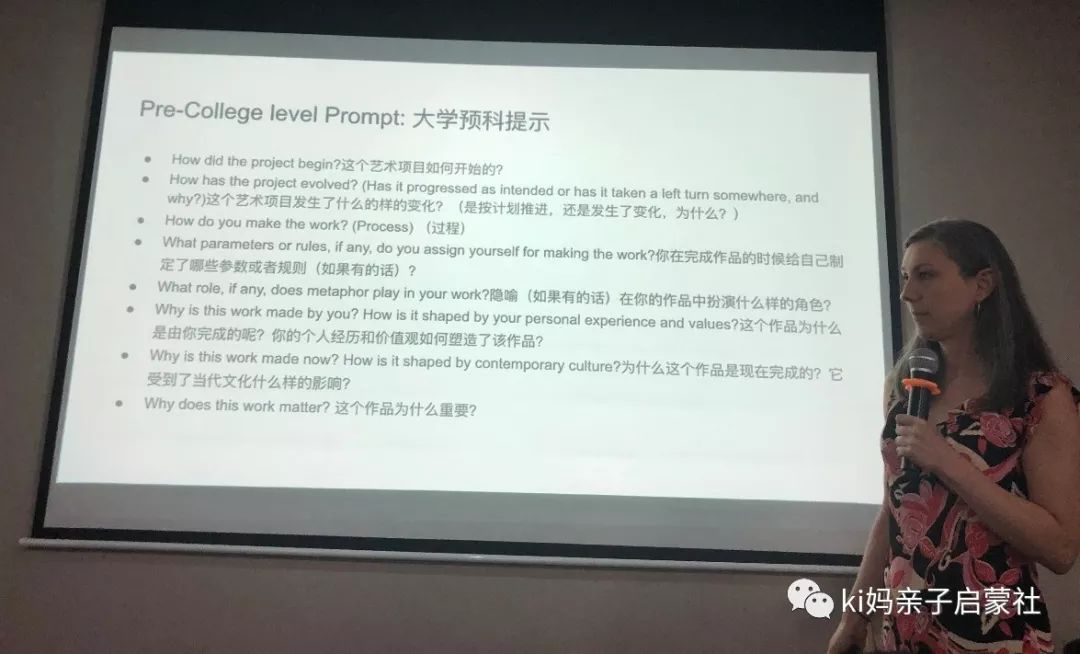

我们从下面图中的预科提示发现:上面的8条,都是关于这个项目是如何展开的,作者扮演了什么角色,做了那些思考,并且为什么觉得这个作品是非常重要的。

而后面我发的一张ppt,关于学校最重视的申请人的哪些核心素养,这些是怎么看的?就是从艺术家自述里面发掘的。

当然艾丽斯老师也提供了一些其他的标准。但是,但是我们可以看出,关于技能,也许可以短时间快速的提升,但是类似于艺术家自述这项软实力,如何能够更好的提升,这不是一朝一夕就可以促成的,而是孩子从小思维习惯和能力的积累。

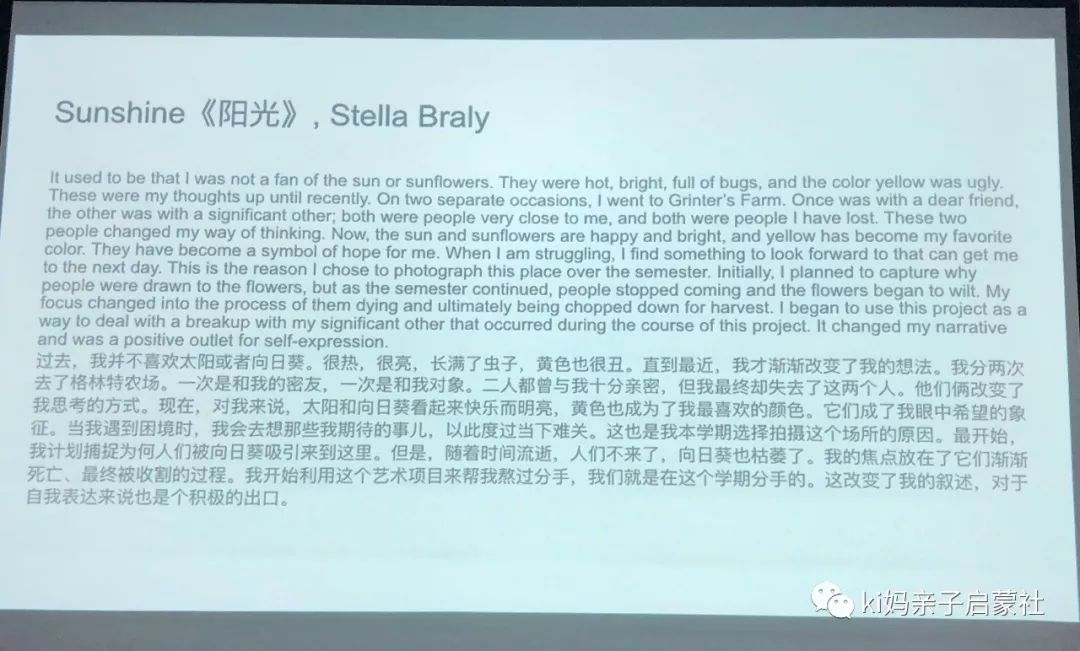

最后发一张Elice学生的作品,他让自己的学生,在一个学期内,持续观察同一个地方,并为那个地方进行摄影,由此将这个过程记录下来。

她认为,只有反复的去观察同一个地方,才可以跟那个地方建立情感链接,获得好的作品。

而这些作品确实感动到了我:

但看作品,其实没有大多的感受,这只不过是不同时期,同一地点拍摄的摄影作品而已。

但是看了艺术家的自述之后,我完全被打动到了。再结合这些照片,我触碰了作者的情感以及自己的理解。

所以,作品也是为了叙事来服务的。任何艺术作品到最后,都是为了表达情感,或叙事故事。

回顾上面内容,我们看到了美国小学以及大学的艺术家课程,作品只是一部分,而你的探索的过程、思考、表达、反思才是最重要的。

而我们与会的过程中,也从一些参与课改讨论的老师中,未来国内的课程考核标准,也越来越趋向于跟美国同步,更多的考量孩子的核心素养。

如果,是这样的一个发展趋势,那么确实孩子接受的教育应该是和未来的趋势相接轨的。

关于,两节培训课,我的收获,后面还有很多,我会分几期,从不同角度和自己实践结合,跟大家一起分享,感兴趣的可以关注。