城市中忙碌的你,

还记得小时候的农忙吗?

我从谷雨开始做节气启蒙,但却一直未能明显感受到节气的更替?有的只是花开花谢和温度的高低。

于是一直在找原因。

前两天重新看了几遍“雨生百谷,立夏看夏,小满未满”这些节气农谚,突然想起,惊蛰过后的农田,想必到处是一片欣欣向荣的繁忙景象,农民趁着时节,轮番地忙着翻地、播种、插秧;受春风春雨的滋润,农作物们更是一天一个样的生长着。

5.23摄于径山附近

节气是应农时而生,又反过来指导农事,当然只有在田间感受会更强烈些。

这些也勾起了我儿时的回忆,屋前屋后都是农田,长辈们翻地播种,种子们破土而出,向上生长。万物无言,但已处处被这些生命力鼓舞。

每年的五六月份也是田间最忙的时候,油菜小麦都面临收割,学校放农假,老师下地干活,也许很多人都有这样的记忆,但是现在又觉得好遥远。再次回到农忙的田间,那些美好的回忆又再次重现。

5.25摄于径山附近

kiki小时候,只要有时间我就会带她去户外活动,亲近大自然。但是这里人与自然的关系多数时候就是互相欣赏。

而农田不一样,大范围的播种收获,最后成为我们口中的粮食,是人类的智慧,更是自然的慷慨赠予,农耕文明就是人与自然索取和回馈的和谐状态。

5.25摄于径山附近

只有感受到这些,孩子才能更完整的认识到人与自然的关系,而感悟生命,也是丰盈自己的过程。

一想到这些,我就开始搜寻郊区附近的农田。

当大片的麦田、水稻田、玉米地出现在我眼前的时候,那种久违的亲切感袭来。

现在很能理解梵高为什么热衷于在麦地度过很长一段时间,只是画画。热烈、生生不息、赶走阴霾,大自然是最好的疗愈场所。

阳光下,田间很热,看着辛劳的农民,kiki说:他们真辛苦啊。

我说:是的,他们种的稻子成了我们的米饭,他们种的麦子成了我们的包子馒头面包面条。我们不能浪费,要取之有度。

5.25摄于径山附近

所以,这期小满的主题就有了,感受农耕、了解我们的粮食作物。

带着kiki下田间两次,采集了不少禾类植物回家做比对,所以,也有了下面最重要的认识禾类植物的游戏环节。

目前杭州的农田比较多的是在径山附近,其他地方,有看到的大家可以留言补充哦。

本期主题的免费素材,请至文章末尾处,按提示索取

其实只是一个热身小游戏,但是这样倒水的动作,加上问话,就让孩子觉得很有意思,能把孩子的注意力吸引过来。

满字本来就有美满的意思,虽然是小满,但也是预示着丰收的意蕴。其实,这个时候的夏收作物还在灌浆期,并没有成熟。我们前几天剥开麦粒的时候,发现麦粒发软。

这个时候,如果雨水下的少,是很容易造成歉收的,“小满不满,麦有一险”,就是这个意思。

在田间采集了将近8种禾类植物,拿到家里来分析。一些探索实验,非常适合在家里进行,而户外,孩子的注意力太容易被干扰,不适合做深入的探究。

这个游戏也让我第一次非常认真的去关注身边的植物,除了小麦是农作物,其实,收集的其他禾类植物都算是杂草,我们身边最常见的就是狗尾巴草。

发掘禾类植物的特征,因为比较多,所以采用了石头剪刀布的方式,谁输谁说。

我和kiki发现了很多种,比如都是一根主杆,叶子少而细长,种子是穗状的,主杆分成一节一节,有的种子上有刺(提醒他叫做芒),种子都是一粒一粒的。

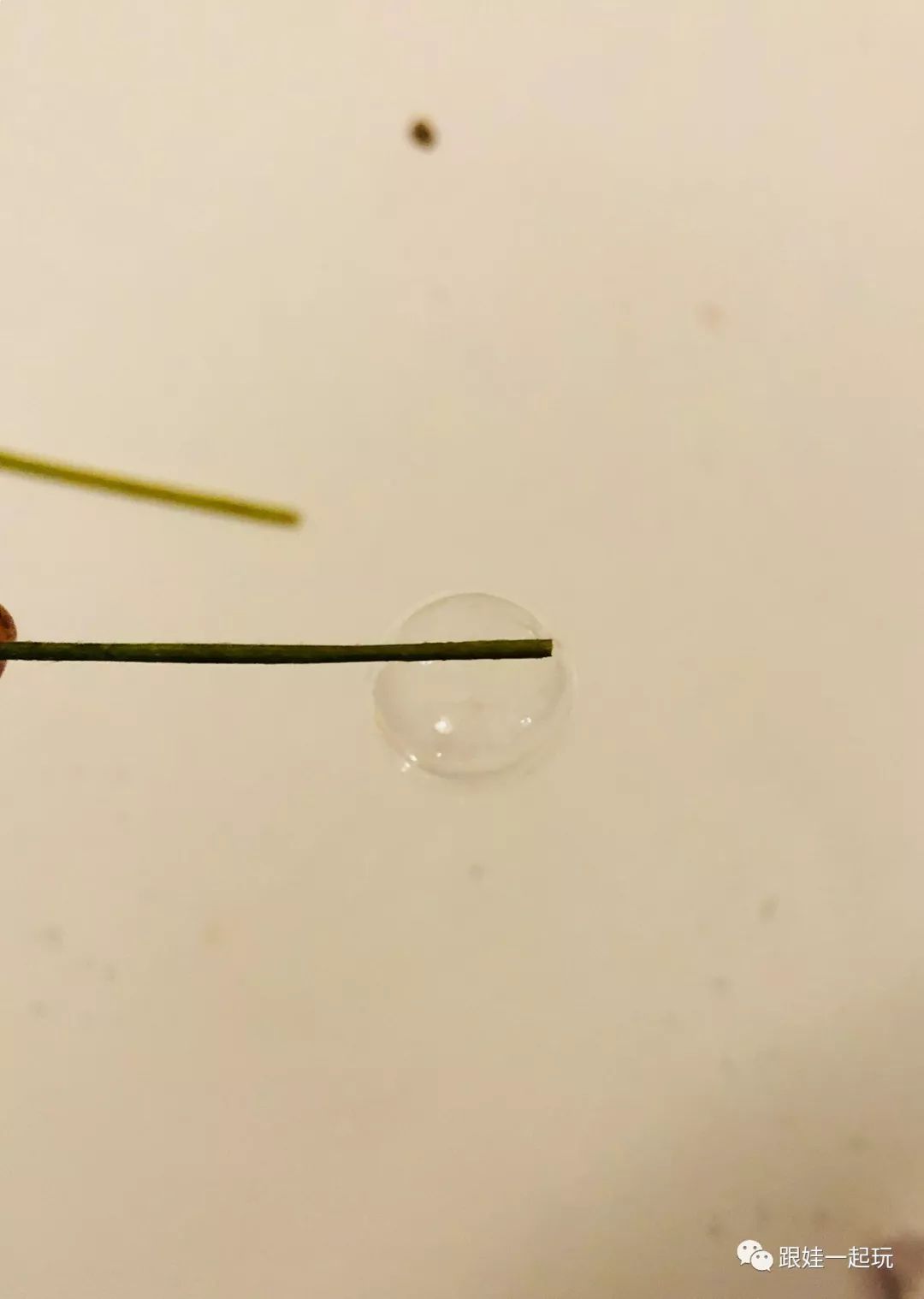

其中有一个特征,是禾类植物的杆是空心的。为了验证,我们把他们的杆子截取一小段来吹泡泡。太细的除外,下面的三根都可以吹出泡泡来。

越是细的杆,吹出的泡泡越小。

我们所有说的农作物分为粮食作物和经济作物。小麦、水稻、玉米这些都属于粮食作物,而棉花、油菜、薄荷这些都属于经济作物。

禾类植物里面的水稻和麦子,是我们最重要的粮食来源,跟我们的生活密切相关。游戏过后,问kiki麦子可以用来做什么?他可以说出一长串:面粉、面包、馒头、面条、蛋糕。

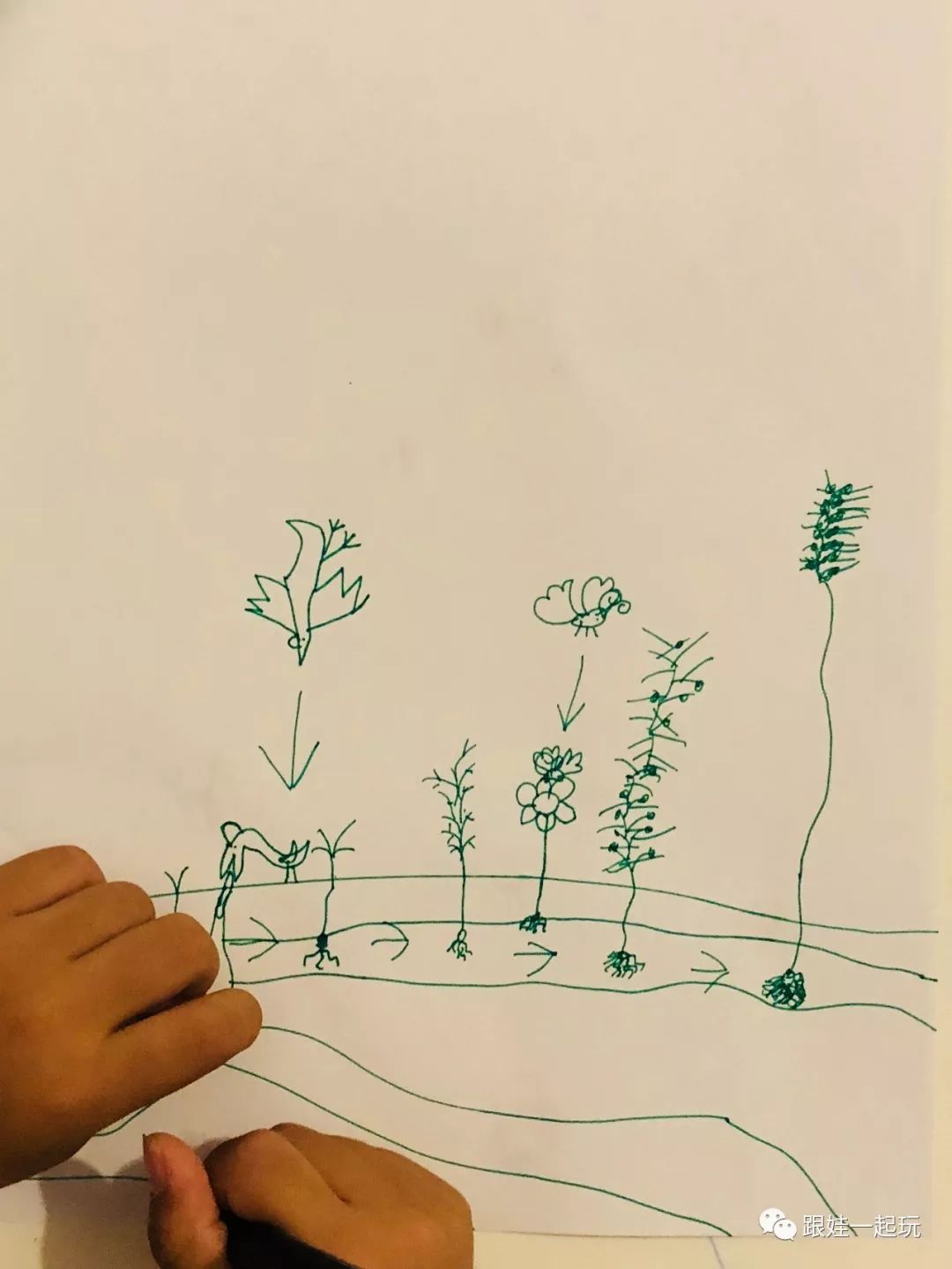

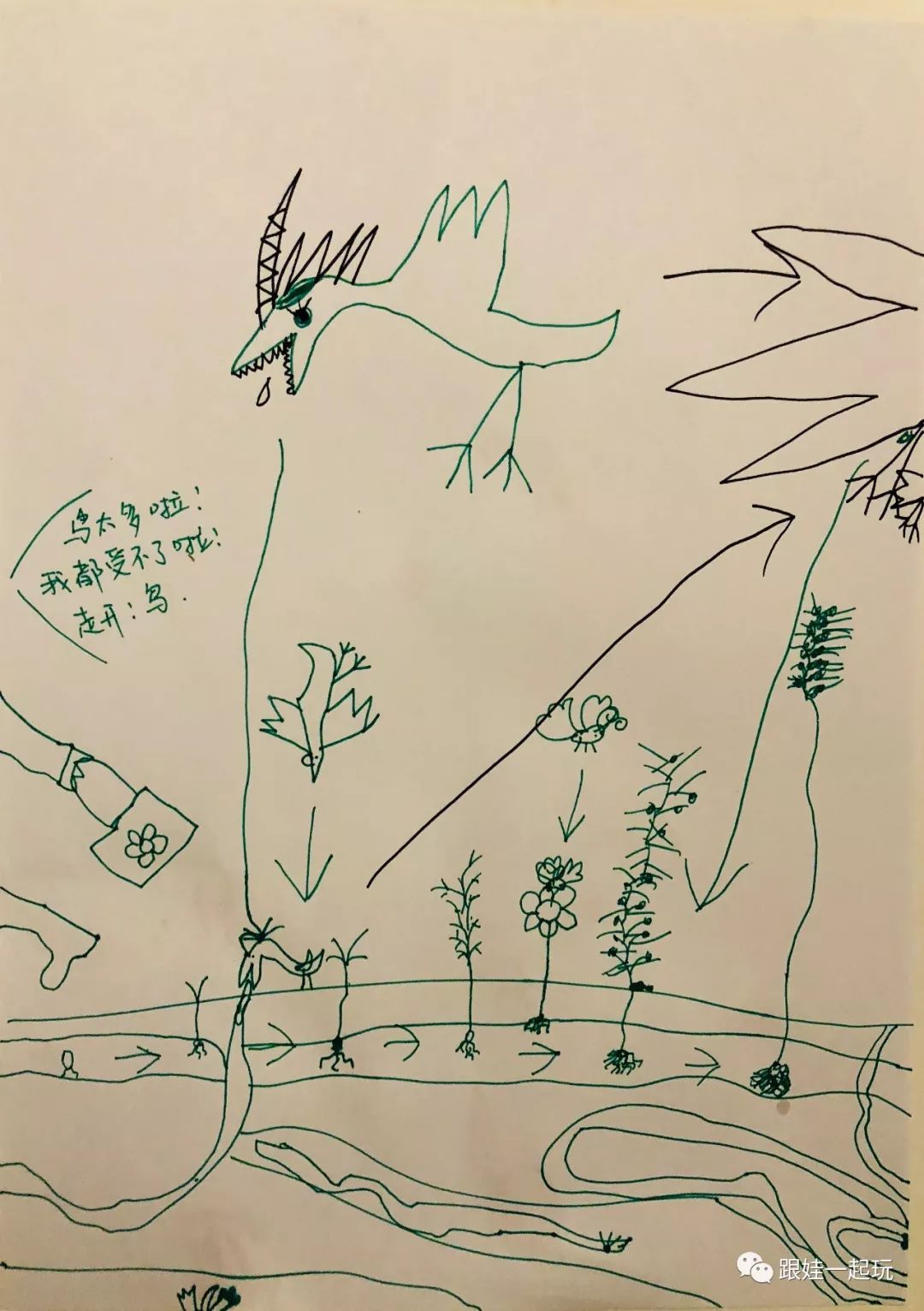

本来只是想简单的让kiki选一颗禾类植物仔细观察,然后通过绘画加强特征的认知。但是结果,他把麦子生长的整个周期都画了下来。

现在即便不专门的进行艺术启蒙,绘画的环节依然存在于每个主题游戏中。

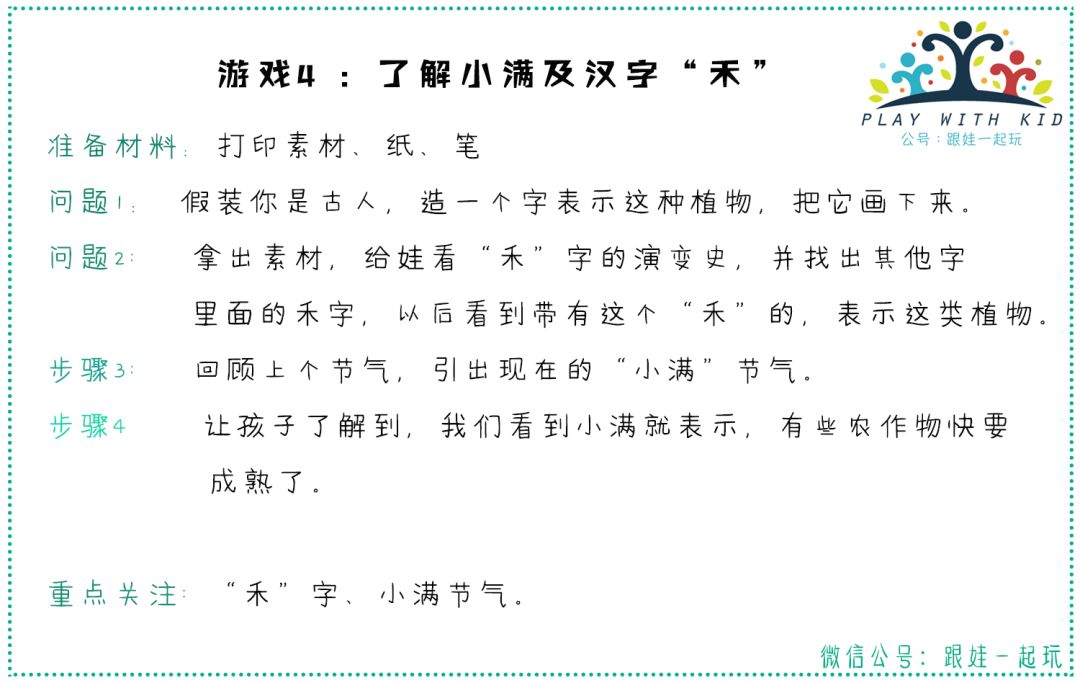

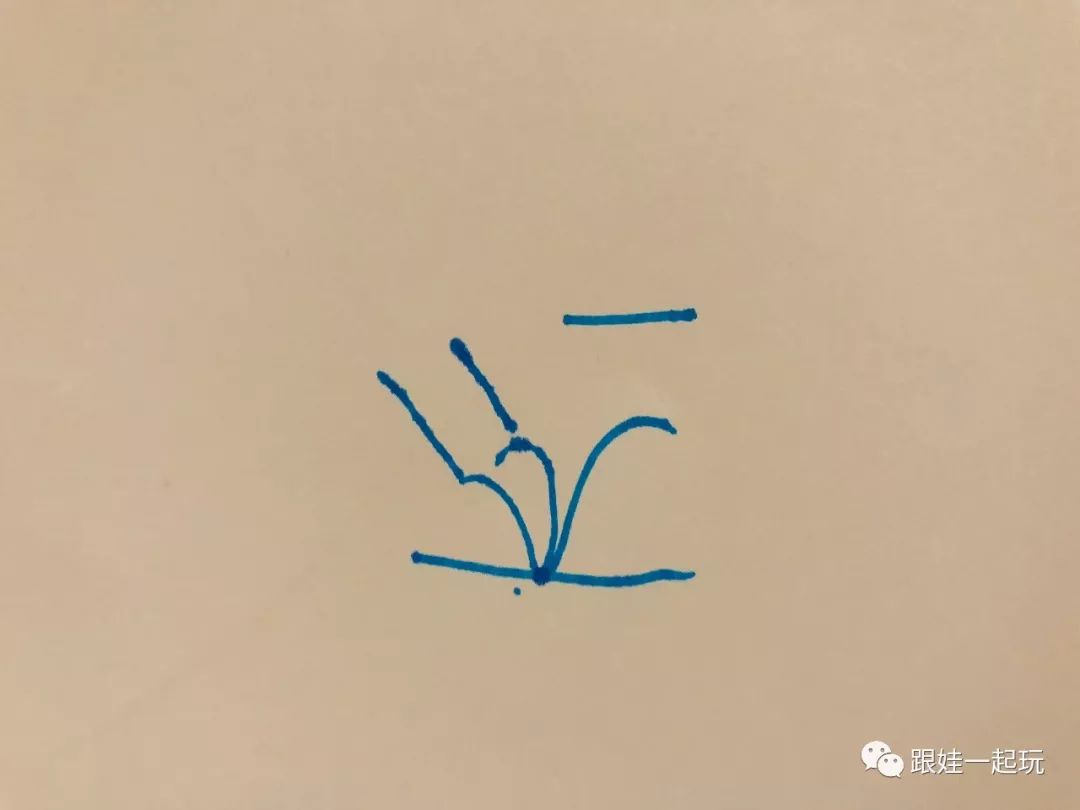

让kiki来假装自己是我们的祖先,怎么样造字来表示这些植物。

于是,kiki写下了下面这个字,说,上面是天,下面是地,一只手在拔禾。

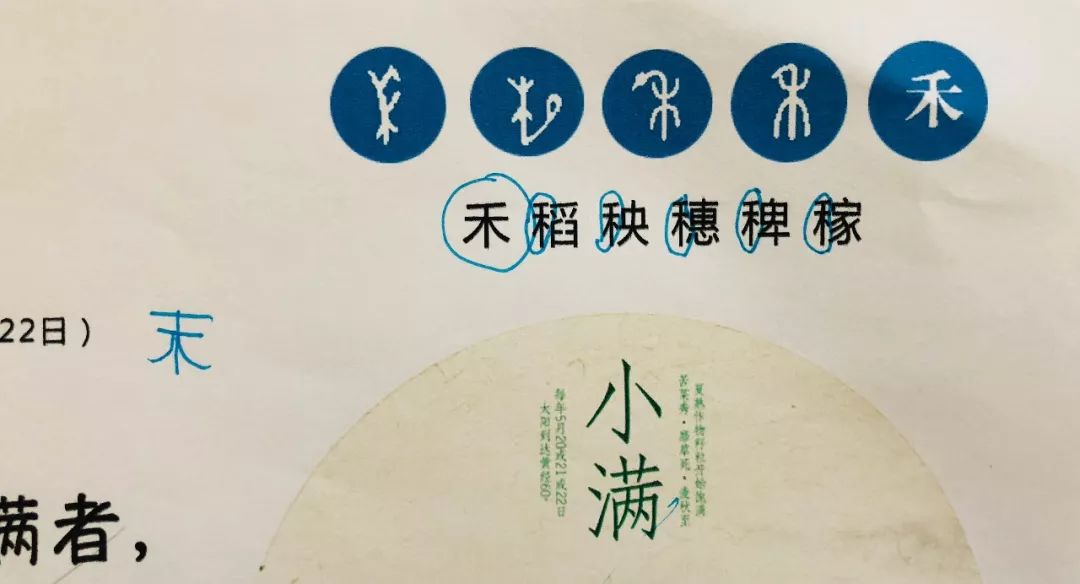

我将“禾”字从象形文字如何转为现在的“禾”,做了展示,(第二个印反了,新资料已经改好。)字形里面强调了禾类植物的杆子和沉甸甸的穗子。

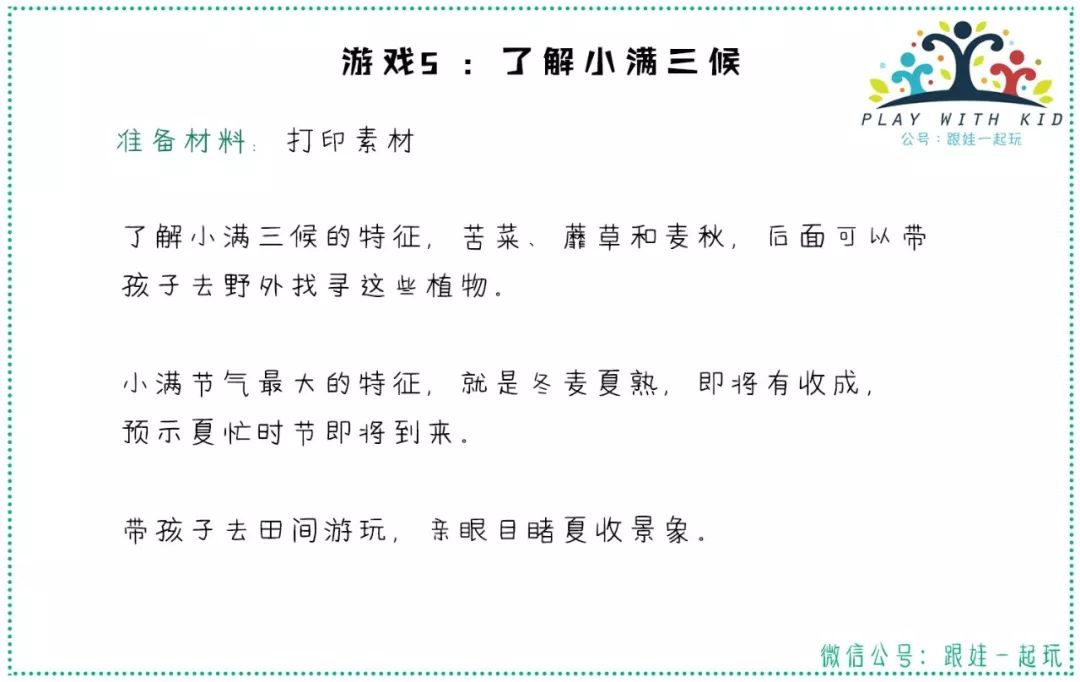

打印素材,和孩子一起了解小满的特征。其实,现在我们再回到小满,对这个节气的了解已经非常立体和具象了。

小满一候苦菜秀,二候蘼草死,三候麦秋至。

小满的物候都是植物,进入炎炎夏日,吃苦菜倒是一个不错的调整口味的时候,不妨尝试给孩子做一道苦菜。

然而在过去,小满时节也刚好是青黄不接的时候,穷苦百姓没有足够的粮食,就遍地找苦菜吃,于是有“采苦”的说法。

蘼草是喜阴的一些植物,受不了高温和阳光,开始枯萎。而麦秋,就是夏收小麦,虽然秋天没到,但是小麦在夏天收成,所以,叫麦秋。

虽然这期小满的主题迟到了,但是二十四节气,做到第四期,越来越觉得值得。传统文化中的美好值得我们细细去发现,体会。

“我是谁,我从哪里来,我要到哪里去”是哲学中的永恒命题,对传统文化的回望,其实就是对“我是谁,我从哪里来”的一种探索,每个人生来就打上了时代的烙印,我是时代洪流中的我,只有回到大时代、大背景、历史中去,才会对现在理解的更透彻。

延伸阅读:小满节气视频

非常有创意的一个关于小满的段视频。

https://v.qq.com/x/page/w06218aao0q.html