对于小学前的孩子,主要还是以玩为主。即便涉及到一些知识性的东西,也更应该注重趣味性,以孩子喜闻乐见的方式引导。

这样做的目的,主要是为了孩子长远的发展考虑,毕竟兴趣才是持续学习的动力。

而亲子游戏,亲子间的沟通交流、情感链接是最重要的;其次,是通过一些设计巧妙的游戏引导孩子建立合理的思维方式来解决问题;最后才是拓展视野的知识性内容。

关于ki妈亲子课程的模式,其实我内心更倾向于称这些为亲子游戏。但是,这确实又不是简单的亲子游戏,每期内容游戏环节之间的设计是层层深入,带着问题跟孩子一起解决问题、一起探索创造,经常做完最后一个游戏,kiki还期待着下一个。

本期从上期的数棒拓展到长度测量,再引出长度测量的历史演变,最后引出国际长度单位“米”,最后又怎么引申出小单位分米、厘米、毫米等;并学会用常见的直尺来测量。

本期免费素材,按文末提供的方式索取即可。

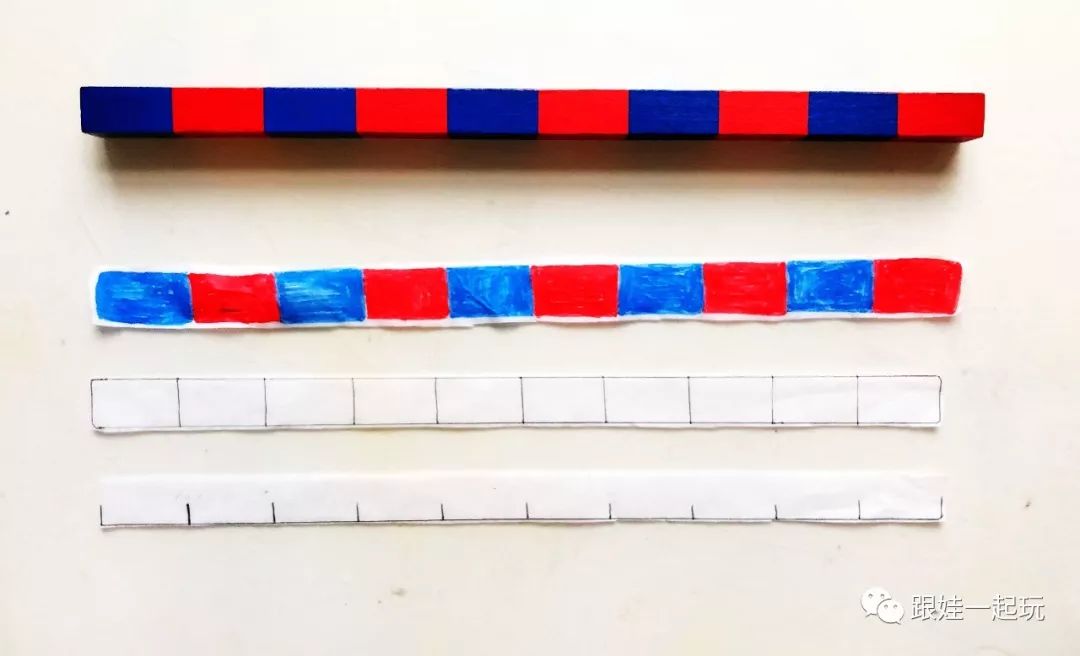

这个游戏的设计,引导孩子了解“尺子的刻度”是怎么来的。数学思维里有一个非常重要的抽象思维,就是如何从形象中抽取最本质的特征,并加以应用,赋予更多的内涵。

将数棒简化成分段的线段,有助于深刻理解我们生活中的刻度尺。

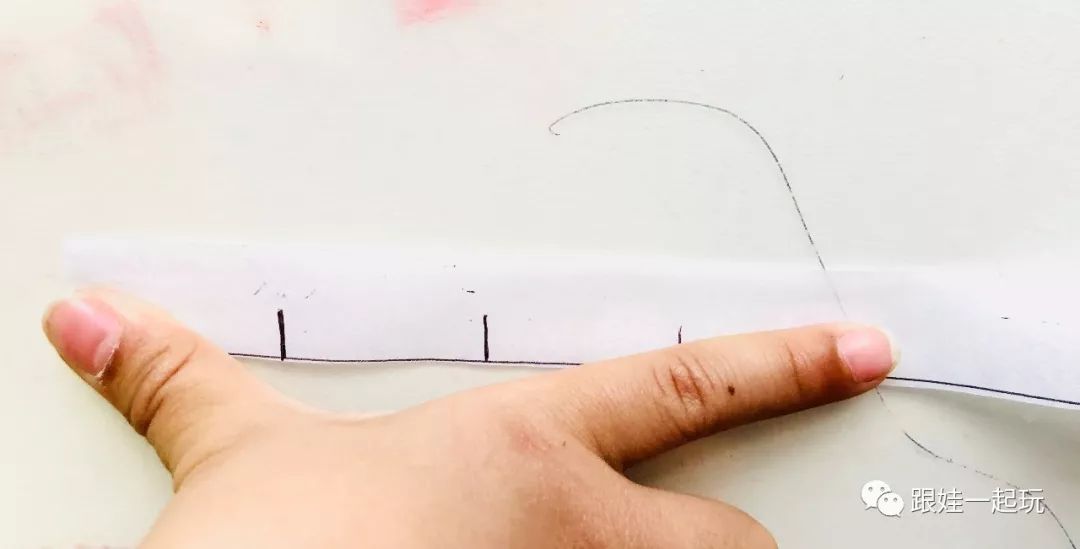

拿出数棒10,并拿出画好的平面数棒,说要把平面数棒的颜色变魔法消失掉。kiki闭上眼睛后,再次睁开,真的看到一张去色的数棒,再让数棒消失一半。得到的图形就让kiki联想到了刻度尺。

我让她测量一下手张开后,拇指尖到食指尖的距离。

拿着纸质的数棒刻度,我们简单测量了一些小玩具的高度。

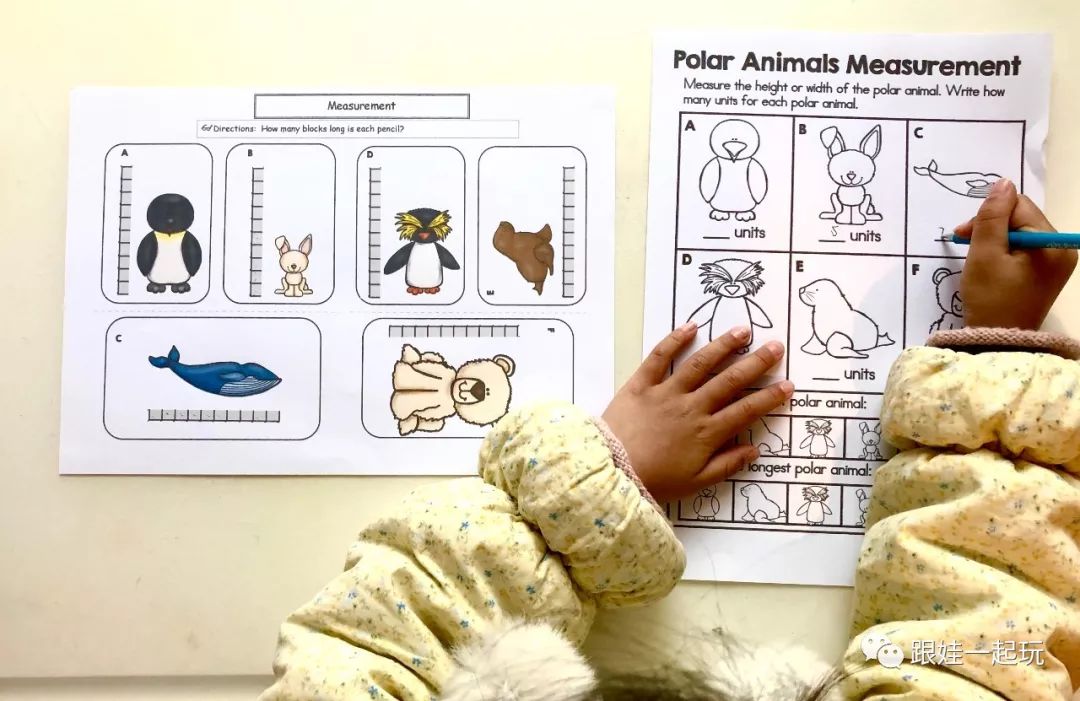

多准备了几份素材让kiki熟练一下,数棒测量。打印出来,kiki感冒刚好,兴趣不浓的情况下,每份材料的出现,都简单编了个小故事,她开开心心的完成了任务。

数字没有教的情况下,自己也会填了。对于其中的北极熊的高度,虽然有争议,但是她观察仔细,前后腿在同一平面上的时候,测量是以后腿为起点的,观察很仔细。

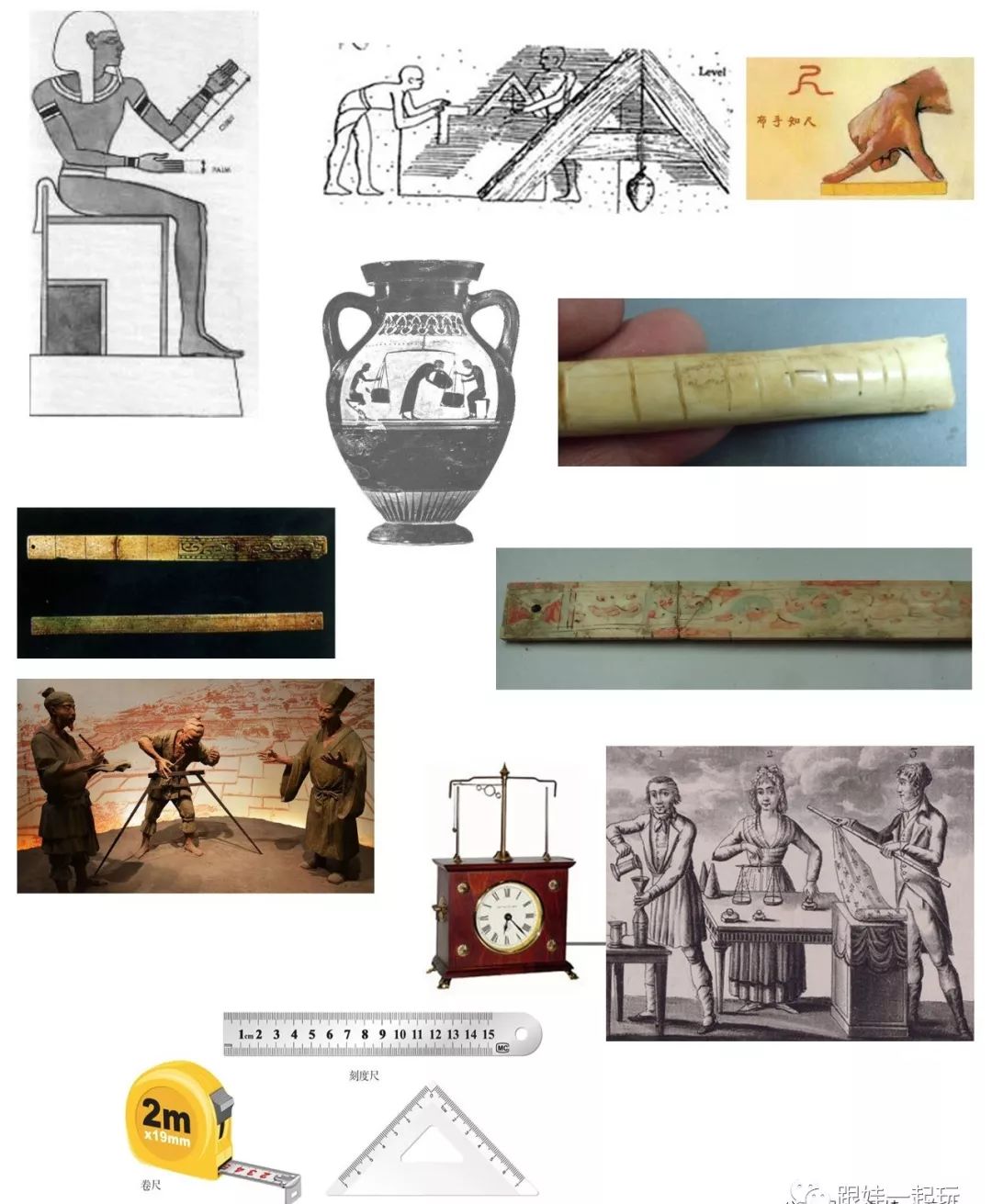

完成后,我提出了第一个问题:古代人一开始是用什么测量呢?

古代人用什么测量,kiki五花八门的想法就出来了,什么树枝、贝壳之类的。既然是测量材料就不应该容易坏。像树枝这些一折就断就不适合做测量。

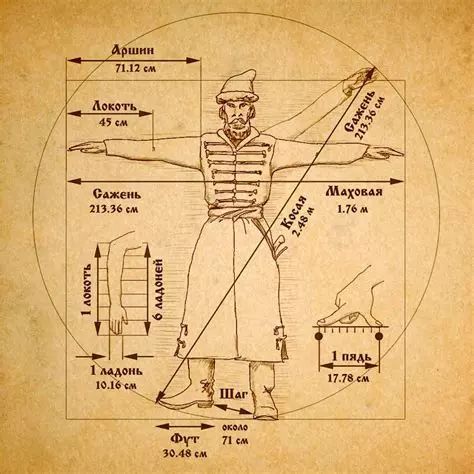

∆古代测量最初的参照物都是身体部位,中外均如此。

跟kiki说,古代人很喜欢用身体的部位来做测量。我们以前最常说的尺寸,尺其实就是拇指和食指张开后之间的距离,而寸,就是手指的宽度。但是碰到测量房屋这样的,尺寸用起来就不够,一般用步做单位。

我在房间里用夸张的方式,分别表演用尺和步测量房间长度,引得kiki哈哈大笑。

拿出打印的材料,让孩子找找哪些是在测量长度的。资料里面有几个是古代的骨尺和牙尺。

用身体测量又碰到另外的问题:每个人身体部位不一样长怎么办?

这个办法好解决,就是用国王的身体部位作为参照物。

但是,后来随着国家跟国家之间的交往越来越密切,每个国家不同的长度对交流产生影响。于是,上个世纪才统一了国际长度单位:米。

(选为米的参照物,当时用了法国子午线,但是后来考虑到地球也会变化,后来,用了光在真空中特定时间行进的距离,选为参照物的一般都是用恒定不变物来参照)

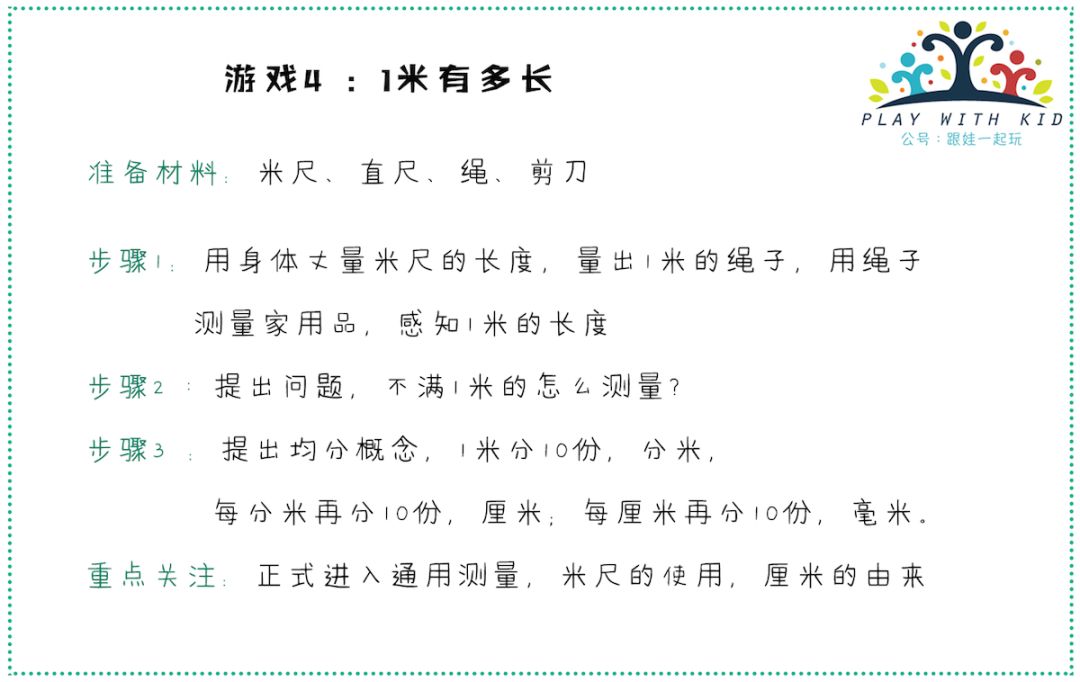

既然说到了国际长度单位最后统一成米,那么1米有多长呢?

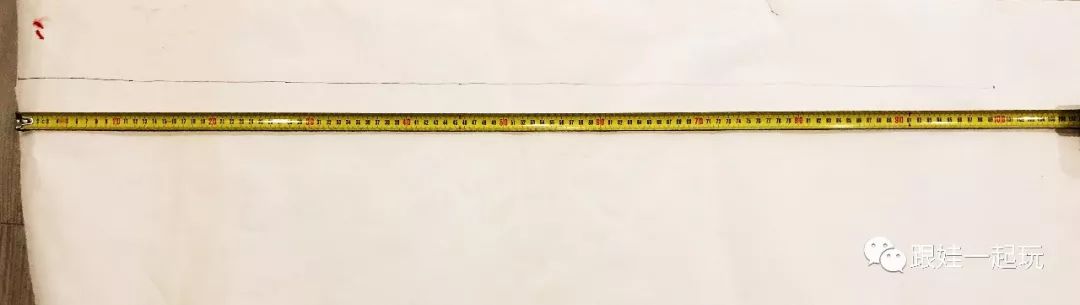

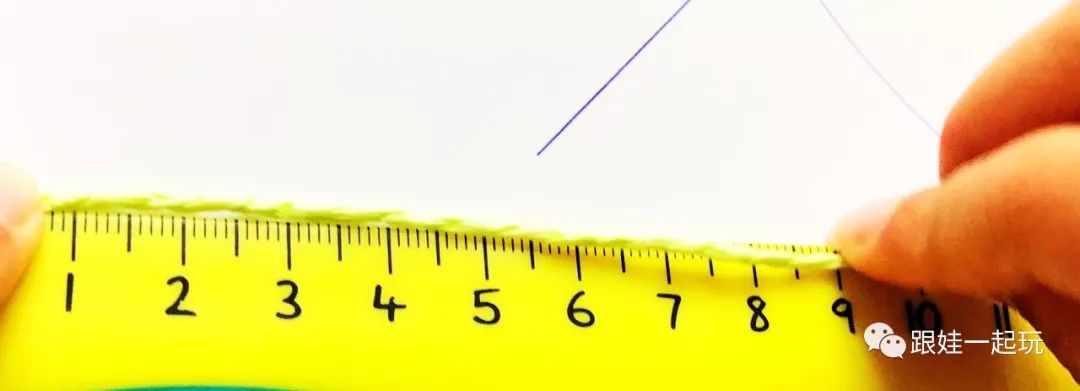

我找来卷尺,同时让kiki双臂侧平举,两端的距离测量了一下,接近1米。于是跟她说:1米差不多是你手臂张开的距离。

卷尺格数密集,不太好讲解。我在纸上画了1米长的线段,剪下来,拿着在家里的家具各种比划。

1米差不多是家里一个音响的高度,但是碰到小于1米的物体就不能测量了。

于是我们把1米分为10份,就像数棒一样,每一小段就成了一个小单位,我们把这个单位叫做分米。

我们拿着分米的单位进行测量,测量了电视机的高度,因为之前有过数棒的多次测量,即便没有标记数字,kiki也很快说出了9分米。

拿了一个小杯子,小于1分米,让kiki测量,我们发现1分米测不出来。于是把1分米10等分,这样一个小单位是1cm,杯子测出高度7cm。

一根筷子的宽度又不能测的时候,将1cm再分成10份,就是毫米。

玩到现在,基本上,1厘米这个单位量,对kiki而言已经很容易接受了。

家里有几种尺子,都拿出来,给kiki比较了一下。

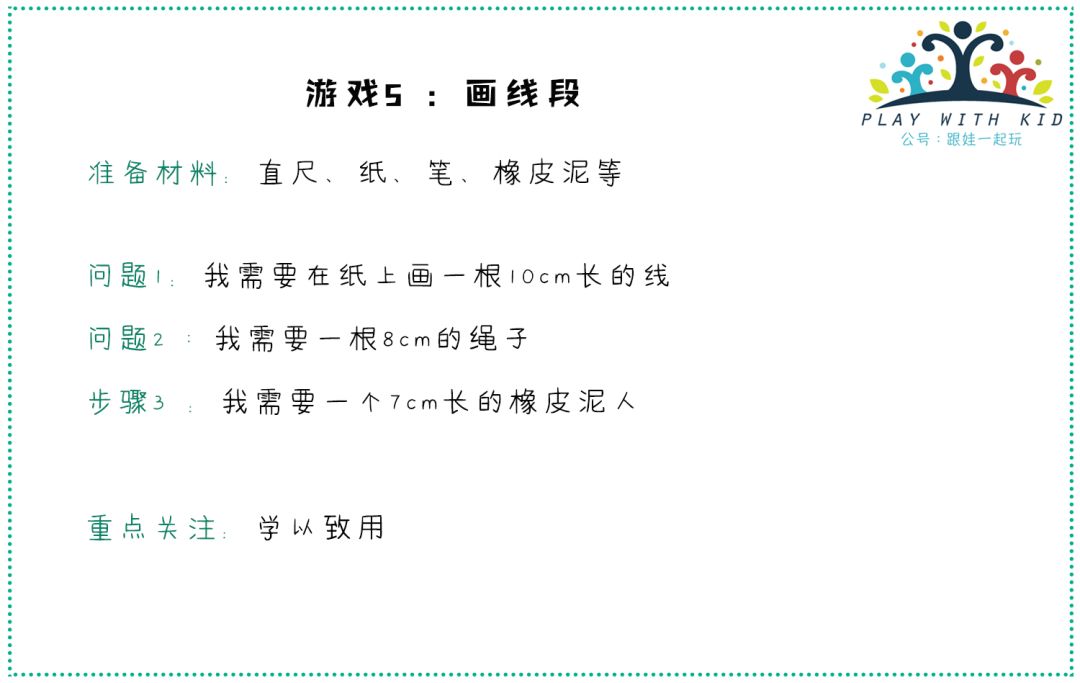

跟kiki说,在纸上画一根10cm的线段,刚开始ki还没有意识到怎么画。我画了一根8cm的线段。接下来,对她而言就特别容易了。

后面又画了各种线段。我让她画了很多次1cm线段,希望她对1cm有个直观感受。

都难不倒她了,于是提出个新要求,要一根8cm长的绳子。

最后要用一个橡皮泥捏一个9cm的小动物。于是,kiki做了一个小鲨鱼。

想到了《甘蔗有多高》这本小书~里面的老师也是这样引导孩子去学校并测量高度

这期值得再次仔细思考后,再和孩子玩儿。树叶尺子这本书也不错

最喜欢这种通识类的知识,打算带小孩一起玩,马克!

非常好