为什么打雷和闪电?

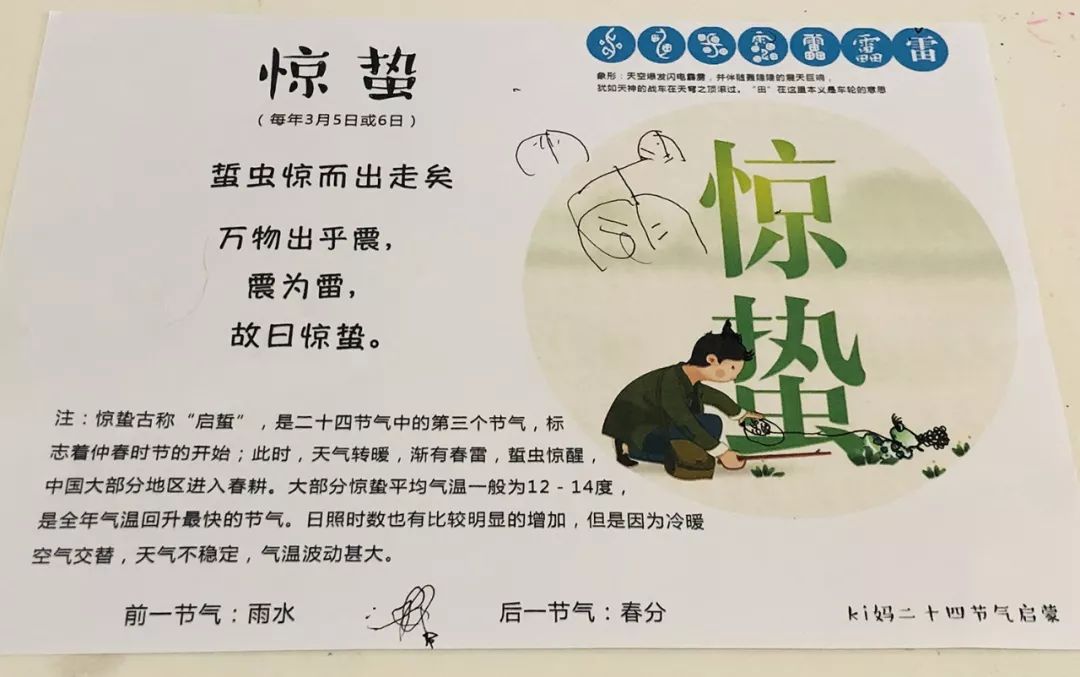

二十四节气启蒙之惊蛰

文/Ki妈

节气启蒙因为个人的学习计划经常会中断一些,但是,孩子的记忆也能够跟之前的记忆产生链接。

惊蛰是春天的第三个节气。这个节气的名字是非常灵动的。

本期的重点除了介绍惊蛰节气之外,还引出了雷电。

从自然界的雷电开始去接触了解电,我认为是一个非常好的起点。而且,刚好春雷近期还没有开始,却也有可能很快会来到,正好是一个好的时机给孩子提前普及。

虽然涉及到电,但是内容偏简单,5岁以上年龄。

我们只要给孩子初步建立其这个印象就可以了。后续会有一些新的深入补充的内容。

游戏1:了解惊蛰

准备材料:打印素材(免费素材见文章末尾索取)

游戏过程:

1、聊聊最近的天气。

跟孩子聊一下最近的气候,跟孩子说,前段时间天气怎么样?最近天气怎么样?对比下来,前段时间是经常要下雨,跟孩子说,之前的节气是雨水,因为春天来了,万物生长都需要雨水,所以,春天的雨水特别的充沛,

(注:需要点出上一个“雨水”节气,然后引出气温慢慢变高。)

2、引出现在的节气:惊蛰。

雨水之后,气温回升,这个时候,如果比较潮湿的话,很可能会出现打雷。一打雷,就把冬眠的动物给惊醒了。古代,我们把这些虫子藏在动力叫蛰居。

所以,这个节气里,会出现春雷,惊醒蛰居的小动物,我们就把这个节气叫惊蛰。

3、去了解一些惊蛰的特点,比如温度升高,气温不稳定等等。以素材上的文字为主。

4、关于“雷”字的演化。

跟孩子说惊蛰很可能会出现打雷,我们看看古代人是怎么写雷字的。

最早的时候雷,是用闪电的样子来表示,两个小小的“田”,表示轮子。古人以为伴随闪电发生的滚动着的震天巨响,是因为天神战车在天穹轰然驰过。然后,慢慢的,演化成了最后现代的汉字。

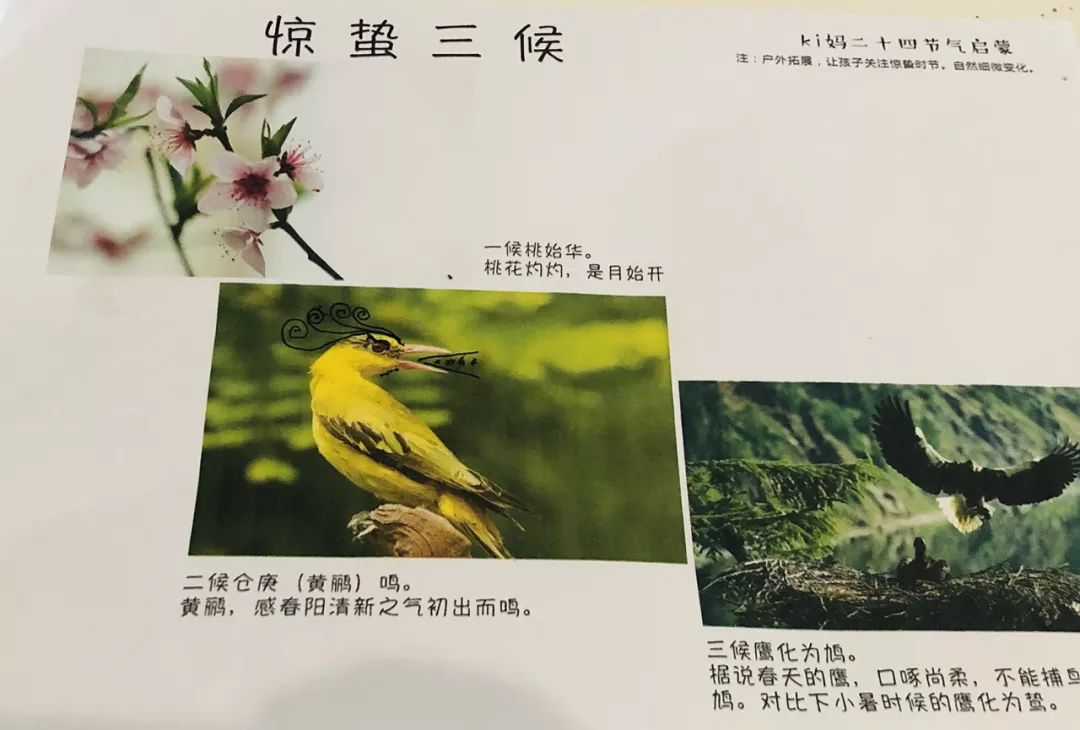

游戏2:惊蛰三候

惊蛰三候:打印素材,以亲子对话贯穿。

了解惊蛰的三种物候:一候桃始华;二候仓庚(黄鹂)鸣;三候鹰化为鸠。

桃花经常可以看到,孩子的印象非常深。二候的黄鹂鸟可是很少见,所以,给kiki听了黄鹂鸟的声音。三候的鹰化鸠,有点解释不通,只是粗粗的略过。

在介绍完了惊蛰之后,我们回到闪电,雷声的探索中。这一期是一个开始,并不需要一次让孩子完全理解,会介绍一些基本的物理现象,以及自然现象的成因,让孩子有个粗略的印象。

前置实验:热空气上升后,其它空气会填补进来

准备材料:一个硬纸做的纸筒,下端剪一个小门,这个小门可以放进一个蜡烛、打火机、线香(能产生烟的安全的物品就可以)

备注:原理是通过加热空气,让纸筒里的空气上升,然后在纸筒门外点燃线香,就可以发现,线香的烟被吸到纸筒里去了。

可以解释为,里面的空气受热上升,外面的空气就会不断填充进来。

这个实验是后面一个实验的预备。也就是说,后面实验里涉及到一些新的知识点,在部分先解决掉。

这是一种分步进行演示的方法。有了这一步的提前准备,下一个游戏就会简单很多。

以下为步骤:

1、点火完,一边等待蜡烛加热纸筒里的空气,一边跟孩子说:这个纸筒里看起来什么都没有,但是有空气。这边有火加热的时候,会发生什么事情呢?

这时候我们在宇宙启蒙中学的物质三态又可以派上用场了。孩子因此而明白,空气加热就会膨胀,会上升。

2、等待几分钟之后,我们点燃线香,将线香放在纸筒小门的外部,就可以看到,原本往上飘的烟,现在被吸到纸筒里面去了。

3、跟孩子说,纸筒里面的空气被加热之后,就往上升,纸筒里就空了出来,这时候外面的冷空气就填充进来,所以,我们看到烟随着外面的空气往纸筒里面跑。

这种小实验操作简单,但是非常直观,孩子会非常喜欢这样的方式,来进行讨论思考。

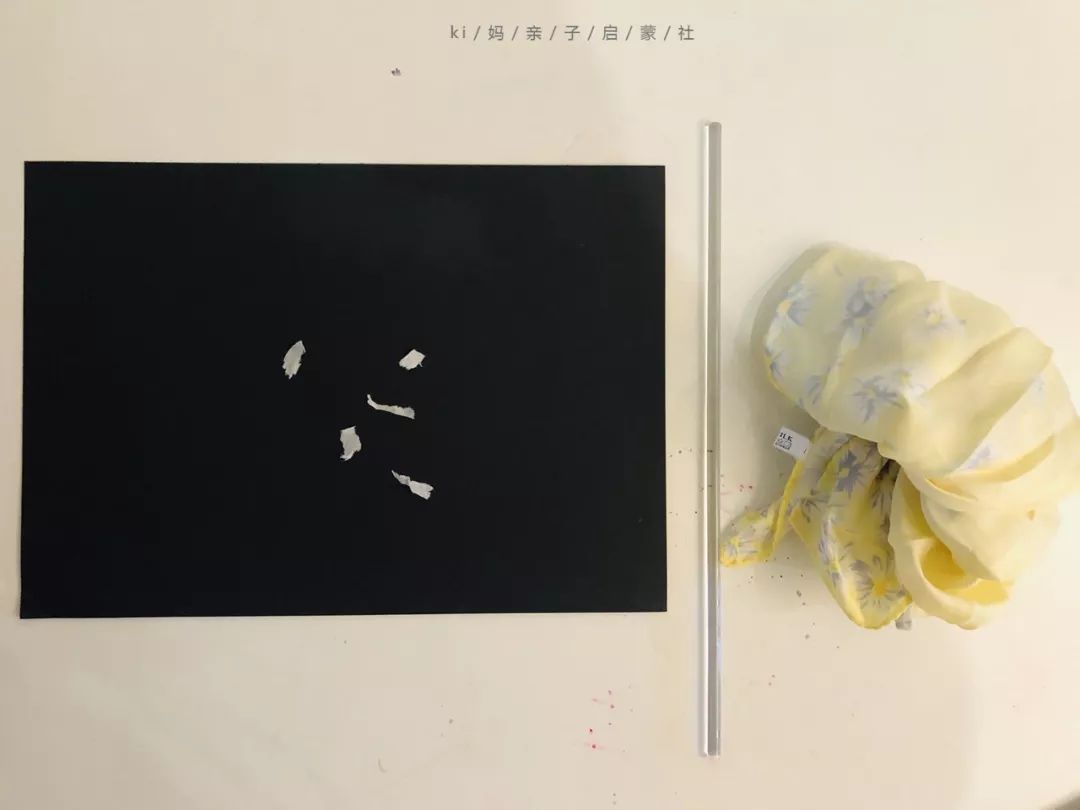

游戏3: 电的初接触

准备材料:碎纸屑、玻璃棒、丝巾

原理:将玻璃棒和丝巾摩擦,用玻璃棒吸引小纸片。(也就是摩擦起电)

这个实验也是闪电雷雨前需要孩子先了解的内容。

以下为这个环节的引导过程:

1、给孩子演示:先拿玻璃棒碰小纸片,他们之间没有任何反应。

2、可以夸张一点,将玻璃棒和丝巾摩擦几轮,然后用玻璃棒吸小纸片。可以清楚看到玻璃棒可以吸引小纸片。

告诉孩子,我们眼睛看不出任何变化,但是实际中,如果我们用电子显微镜,放大很多很多倍的时候,就会发现,玻璃棒上有东西跑到丝绸上去了。我们把这些叫电子。少了电子,玻璃棒就不稳定了,它就想去找回自己的电子。

所以,玻璃棒会把其他的东西拉向自己,去找电子。所以,因为这个纸片很轻,玻璃棒就将这些纸片完全拉过来了。

如果刚好那个纸片上,有很多多余的电子,那么这个电子就会大量的跑过去。这时候,我们就会看到有电光出现,有时候还会听到啪啪啪的声音。当然,如果电子跑的不多的话,我们可能就看不到电光了。

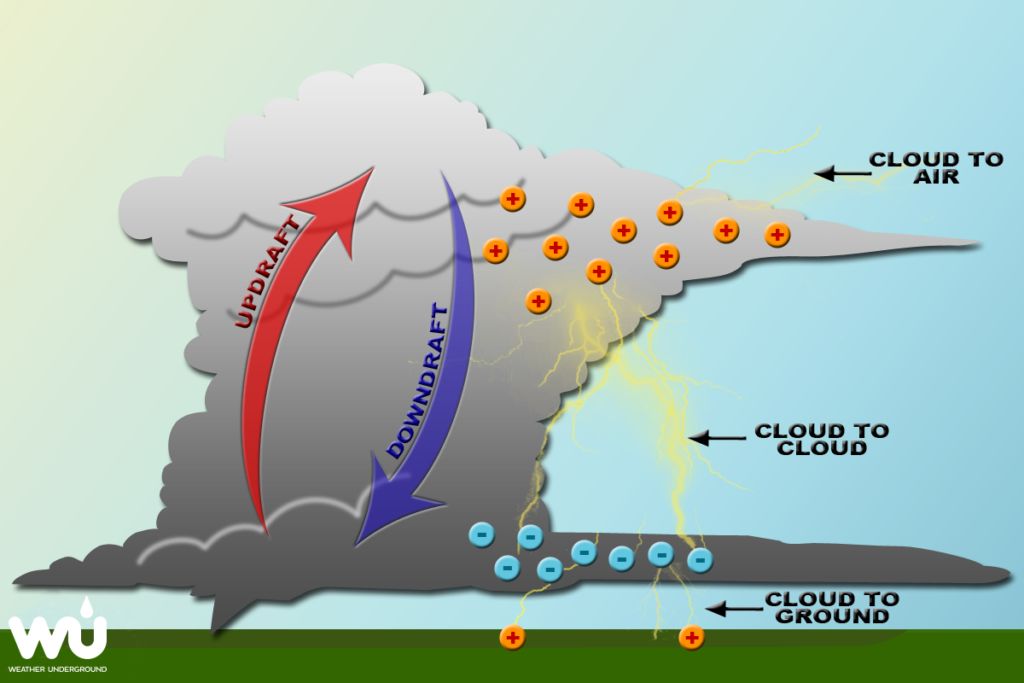

这个时候,引出云和后面的闪电打雷环节:

3、我们再看云,我们说春天的时候,温度会升高。我们刚才做的实验,空气热了,就上升。热空气上升之后,旁边有其他的空气补充进来。所以,春天,天气变暖,地面温度升高了之后,空气变热就开始上升,上升的过程中,和旁边的云产生了摩擦。

我们刚才说了,摩擦的时候,会摩擦掉一些东西,这个东西,就是电子,这朵云少掉了电子,那朵云就增加了一些电子。

于是这朵云就想把电子拿回来。如果跑的太远就拿不回来了,但是如果距离合适,这些电子就能拿回来,于是大量的电子从一朵云跑到另外一朵云,这时候就会有光。

我们看到的闪电,就是大量的电子从一朵云跑到另外一朵云产生的。(如果孩子接受力还可以,就可以给出“放电”这个名词)

那么雷声呢?怎么来的呢?当电子跑的过程中,他们放出了大量的热量,就像我们运动的时候,会很热一样。

它们非常热,然后空气也被它们加热,我们说了热了就会膨胀,如果膨胀的非常快,就像我们看到的炮竹一样会爆炸。“砰”的一声,雷声就产生了。

备注:闪电雷声产生需要有一些特殊的要求,比如云块要非常大,而且要很潮湿,云层里带着大量的水分等等。这里,没有跟孩子去强调出来。以后,孩子提出疑问之后,可以进行更进一步的拓展。

第一次,给到孩子,主要是有一种摩擦后,电子会移动。少了电子会要求找回电子,所以,有了吸引。当大量电子流动的过程中,就会产生电光。

(其实摩擦起电,是因为正负电荷中和产生的,这里用少了电子来找回电子的故事化的方式来先过渡以下,避免了过多的硬知识的加入。所以,这一期结束之后,会有后续的活动)

探索闪电的纪录片

这部BBC的纪录片非常棒,基本解释了闪电打雷的原理和过程,还有实验室的完整的模型演示,以及一些特殊的闪电,差不多25分钟的长度适中。

可以在游戏之后,找个合适的时间跟孩子一起来观看。

BBC的《危险的地球》第三集:闪电。

https://www.iqiyi.com/v_19rraa7th8.html#curid=627430800_26f833d27ce677f822af3e00d4ac1a63

bilibili网也有这部片的资源,大家可以找一下

惊蛰户外探索

挑了一个春日午后,跟kiki一起去踏青,既然是惊蛰,那我们要看看,昆虫是不是都已经出来了。带上昆虫的笼子,和一些小铲子,到附近的农田去逛逛。

冬天种上的小麦,这会儿也是绿油油的一片,嫩嫩的秆子随风招摇。

田边进行了一些挖掘,居然翻出了两颗菱角。

这次最大的收获就是看到了这样一个活物。一开始吓一跳,看着像青蛙,又怕是蛇,窝在土里一动不动,偶尔下巴喉咙这块抖动几下。让旁边的农民辨认一下确定是青蛙。

Kiki说,青蛙真的在冬眠啊。

农民说:现在刚过了惊蛰,还没有打雷,所以,青蛙还在冬眠,只要打雷下雨了,它就会醒过来了。

Kiki很希望,我能够把冬眠的青蛙挖出来,带回家。但是,最后,我们商量好了,还是让青蛙自然的醒来,就等着春雷把它叫醒吧。

我想,这是我们惊蛰郊游,最大的收获了。我想惊蛰这个节气的体验,Kiki一定是印象深刻了。

以前自己对节气都没有什么特别的理解,这次真是学习了,准备和孩子一起动起来

第一次给孩子做启蒙,效果特别不好。全程注意力不在线,我真的是想哭。

孩子对实验部分很感兴趣,但是对我说的话,似乎完全理解不了。

启蒙最后完全做不下去,只能停止。