最近遇到一件事情,有点让我坐立不安。kiki的英语课中,一直对自然拼读的字母掌握不了,只能够对其中的几个印象深刻的有记忆。跟老师的言谈之中,听出老师有点着急,我也是第一次因为kiki的学习感到紧张,如果到了小学,出现这种情况,那家长估计会更着急。

于是特意抽了一个晚上,准备A-F的字母,对kiki进行强化训练,这是唯一一次有点强制性要求kiki记忆的训练,一改平时嘻嘻哈哈的状态,kiki开始认真面对自己的问题(我说如果掌握不了就不许睡觉,虎妈的架势出来了)。看出她也是很认真的想去记住,但是,经过半个小时的练习,对字母的拼读发音,还是没有很好的记忆,不熟悉的依然还是不熟悉。

事情到这里,当时我是有点气馁。不过回过头来想想,让四岁多的孩子去记忆这些符号性极强又不好玩的字母也许真的是勉为其难。所以,分析了一下现实情况之后,就没有再坚持下去,给她尝试了一些游戏的方式来记忆,也没有要求她必须掌握。

kiki的记性不好吗?我看未必。

记得昨天当我拿出康定斯基的一幅抽象画的时候,她说我们看过的,我知道她说的其实是米罗,他们的风格是有点像,一个月前,kiki看过米罗的画,估计不超过1分钟,这么长的时间,也能够在她的记忆中留下印记,为何字母这些多次练习,还是不能记住呢?

我对早期儿童的记忆发展产生了很大的疑惑,解惑的方法还是看看国内外大师们的研究成果,翻看了一下发展心理学、皮亚杰一些书籍,儿童的记忆发展走向,便慢慢的呈现出来。

教育局规定幼儿园不教授文字的依据在哪?

不得不说,儿童的记忆是慢慢不断增长的过程,不管美国的学者还是日本的学者,当然中国也是,都提倡在小学的时候才进行识字教育,除非孩子想自己掌握,所以,kiki很难掌握的字母就是属于识字的范畴。那么究竟为什么这么规定呢?有什么科学依据呢,今天我也来刨根问底一番。

谈到识字训练,就不得不提及儿童的早期记忆,因为识字的目的就是需要将这些抽象的符号记忆。我们还是从3-6岁的孩子进行分析,这个阶段的孩子基本是在幼儿园,尚未接受正式的学校教育。

信息加工理论家是这样看待儿童早期记忆的

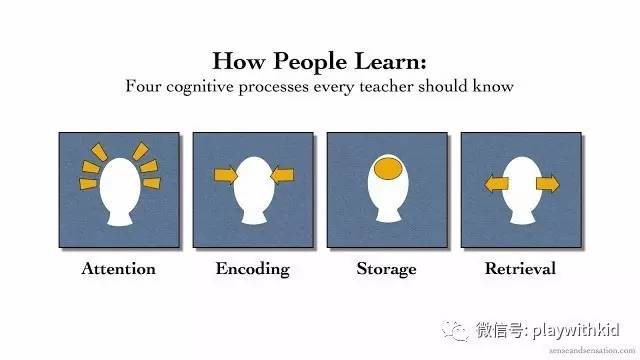

对记忆领域理论性研究,世界比较公认的是信息加工理论。信息加工理论家认为,记忆就是一台存储器,包括了编码、存储和提取三个阶段。我们说的想起起某件事情,就是处在记忆的“提取”阶段。

虽然记忆系统的效率存在差异,但是大脑存储信息的方式具有普遍性。信息加工模型把大脑看作包含感觉记忆、工作记忆和长时记忆的三个存储器。

感觉记忆就是来自感觉信息的暂时存储,类似于疼痛等,一般时间比较短,如果信息没有进一步加工,那么感觉记忆将会很快消失。

而工作记忆就不一样了,他是个体积极加工信息(试图记忆、理解、思考)的短时存储器。工作记忆的容量影响其效率,我们也可以试图将这个比喻为“计算机的内存”,当然,工作记忆会儿童年龄的增长而快速增加。但是,我们依然发现,这个工作记忆还是短暂的。

而长时记忆,就是一个拥有无限容量且能够长久保存信息的存储器。

那么怎么样才能把记忆长久的存储下来呢?在工作记忆和长时记忆中间,有一个“中央执行”功能,供养执行功能是指计划和实施一些有目标定向的心理活动,它控制着工作记忆的加工过程,而中央执行到8-10岁才能够发展成熟,它能将被编码的信息转移到长时记忆中去。

3-6岁的孩子,信息加工速度和效率都有了提高,而且他们开始形成长时记忆。这里有一个比较有意思的实验来测量孩子的工作记忆容量:研究员通过让孩子回忆一系列倒序数字来测量工作记忆的容量,例如,研究员说出1-2-5-8-9,孩子就说成9-8-5-2-1,工作记忆容量随着年龄的增长而快速增加,4岁的儿童一般只能记忆起2个数字,而到了12岁,大部分儿童能记住6个数字。

为什么kiki对见过的图像很敏感,但是对多次出现的字母不敏感。这里就说到了记忆提取的两种类型。再认和回忆。再认就是能认出以前见过事物的能力,比如,看到以前看过的一本书,就表示以前看过的;而回忆就是指从记忆里复制知识的能力,在没有实物的情况下,纯粹靠记忆获取信息。学龄前的儿童再认能力好于回忆,而且都随着年龄的增长而提高。对于记忆的提取,孩子更容易记住自己感兴趣的事物,如果他一直记不住,那么有可能他对此一点也没有兴趣。

值得一提的是,早期儿童通常不会使用记忆技巧,除非提醒他们,否则他们也不会使用已经知道的技巧,我记得我们小学里的时候,会通过使用各种方法来让自己记住,但是年幼的孩子这块通常还不会有意识。

如此说来,3-6岁的时候,记忆处在初期的发展阶段,效率都还不高,记忆的储存容量还很小,只能对印象深刻的形象事物进行短暂记忆,在这个时候教授文字内容,对他们而言不但没有效果,也违背了孩子的身心发展规律,但是,如果孩子对文字非常感兴趣,那么也可以按TA的兴趣教授一些。所以,如果幼儿园的孩子,对认知学习这块记忆不是很好的时候,爸妈们也不要着急,慢慢的,当孩子的记忆上来之后,自然就会记住了。

为什么孩子记不得以前发生的事情

孩子年幼的时候,我们经常带孩子出去玩,但是过了半年之后,问孩子有没有去过这个地方,他可能摇摇头,压根忘了这件事情。对我们成年人来讲,这多么不可思议,但是,对于早期儿童来说就很正常,因为他们早期的记忆大多很短暂。一个研究者根据记忆功能不同,把儿童早期的记忆分为三种类型:通用记忆、情景记忆和自传体记忆。

通用记忆开始于孩子两岁左右,类似于一个“脚本”,比如吃饭拿勺子,只是孩子熟悉的重复事件的轮廓,有助于帮助孩子指导该做什么和怎么做。

而情景记忆则是指具体的一些特定事件的记忆,比如去动物园玩的详细情形。情景记忆只能持续几周或者几个月,然后消失。

自传体记忆,就是我们平时说的,我记得我5岁时候的事情,它是构成个人生活史的复杂生活事件的记忆,大多数人的自传体记忆通常可以追溯到3-4岁,而有些人不能记住8岁前的太多事情。为什么有些自传体记忆出现得比较早?可能是因为本身这个事情就比较独特,其次,很可能孩子在里面参与程度很高;第三,可能是和父母经常谈论过去的事情。

从这里,我们也可以看到,3-6岁的孩子对复杂性的事情确实不能记忆很多,只能记忆一些印象深刻的事件。这些是孩子的身心发展规律,孩子对自己经历的有趣的事情还不能悉数记忆,更不要说他们对于不感兴趣的内容。

如何促进孩子的记忆发展

虽然早期儿童的记忆还是相对比较弱的,但是如何帮助他们促进记忆的发展,还是有很多好处的。排除一些特定的记忆训练方法(后面会出一期跟幼儿记忆训练相关的专题),在日常生活中,父母跟孩子共同回忆以往的经历,能够帮助孩子更好的记忆相关的事情。

当然,父母跟孩子共同回忆的时候,采用的方式有两种,一种就是检测孩子是否还记得,父母直接提供信息让孩子确定;而另一种是父母提供了很多的附加信息,让孩子回忆起更多相关细节。

如果是后者的话,那么孩子慢慢的就可以参与到相关的更长、更详细事件的谈话中去,他们也会慢慢更好的记住这些事情。比如,当父母不断提问“你是怎么找到松果的?”“哪里找到的”“和谁一起找的”时,儿童很快的就知道应该包含这些信息,这样便促进了孩子的记忆发展。

美国一项研究发现,分别向180名欧裔美国和中国的学龄前儿童、幼儿园儿童问下面两个问题“你上一个生日过的怎么样?”“告诉我一件爸爸妈妈责备你的事”,与中国的儿童相比,美国儿童在讲特定事件时,他们叙述的事件更长、更详细、而且包含了更多的观点和情绪。

中国儿童的描述主要集中在日常活动、群里活动、社会互动以及社会角色方面,他们的描述更短、更简洁。美国儿童是自己故事的主角,而中国儿童与他人共享“舞台”。这一部分源于,美国的家长在跟孩子一起回忆中,给孩子回忆的空间很多,而中国的爸妈,已经帮孩子回忆了大部分内容,需要孩子补充的空间很少。

你家孩子的幼儿园是“以儿童为中心”的吗?

一些国家的幼儿园教育主要是为上小学做好学习准备。相对而言,美国和很多西方国家的学前教育,传统上遵循“以儿童为中心”的哲学观,与年幼儿童的发展需要相一致,强调社会性和情绪的发展。当然,也有一些皮亚杰和蒙台梭利的理论,更强调认知的发展。

哪种类型的学前教育对儿童的发展最有力?美国的研究支持以学生为中心的发展取向。一项调查比较了随机选取的721名4-5岁的儿童,这些儿童分别来自华盛顿三种类型的幼儿园:以儿童为中心的取向、以学习为导向和折衷导向。

结果发现,以儿童为中心的幼儿园中的儿童主动知道自己的学习,其基本的学习技能表现突出;与学习为导向的幼儿园及折中取向的幼儿园相比,以儿童为中心的幼儿园中的孩子更具有高水平的动作技能,在行为和交流技能方面也要高于折中取向的幼儿园。这些结论也表明:单一的、一致的教育哲学可能比多种趋向混合更好,以儿童为中心的取向比以学习为导向的取向更有效。

kiki的学校应该就是以儿童为中心的幼儿园,着重于孩子日常的行为、情绪、独立性的管理。当我们抱怨幼儿园怎么什么都不交孩子的时候,也许我们应该庆幸,毕竟身心健康发展的孩子,后劲更足!

后记

看到这里的时候,基本还原了孩子的记忆发展的面貌,很多时候,在竞争日趋激烈的大环境下,有时候免不了要拔苗助长起来,现在想想幼儿园的小朋友身心都在发展完善阶段,我们应该多给他一些自由的空间,少一些焦躁和催促。

就像美国一位幼儿园老师说的:比起认识字母顺序和能数到20更重要的是能安静的坐下来,学会遵守规矩、学会等待以及调节自己的学习能力。

首先父母要不焦虑,之前自己非常焦虑,每天都给孩子安排不同的学习任务,各种学习资源也是不断收集。这样的后果,还不知道,但至少孩子每天睡得很晚,早上就会起不来。最近在进行时间管理,有一个观点特别好,就是在进行儿童时间管理的时候,父母要先管理好自己的时间,自己的情绪。实现共赢吧。